不安な時代に光る“ストイック”の本質──なぜ今ストア哲学なのか?

ストア哲学──それは紀元前の古代ギリシャに生まれ、2000年の時を超えてなお人々の心に語りかける実践の哲学です。

感情に振り回されず、理性と徳を軸に「どう生きるか」を問うこの思想は、混迷する現代にこそ必要とされています。

SNSでの誹謗中傷、仕事や将来への不安、不確実な社会情勢に疲れた私たちに、ストア派の教えは静かで力強い“心の武器”となるでしょう。

本記事では、ストア哲学の基本から実践法、そして現代における活用法までを分かりやすく解説します。

“ストイック”の本当の意味を知り、しなやかで折れない心を育てる旅へ、今こそ一歩踏み出してみませんか?

1.ストア哲学とは?──ゼノンからローマ皇帝までの思想の系譜

私たちは今、かつてないほど「心の不安定さ」に晒されている時代を生きています。

仕事や将来へのプレッシャー、SNSでの人間関係のストレス、加えて世界的な混乱や不透明な社会情勢──こうした要因が、日々の暮らしに静かに、しかし確実に重くのしかかっています。

そんな時代にあって、2000年以上前に生まれたストア哲学(ストア派哲学)が、にわかに注目を集めています。

1-1.ストア哲学の起源と実践的性質

ストア哲学とは何か?

それは古代ギリシャ発祥の哲学思想であり、紀元前3世紀初め、キプロス出身の哲学者ゼノンがアテネで創始したヘレニズム哲学の一派です。

彼がアテネの公共の柱廊(ストア・ポイキレ)で教えたことから、「ストア派」と名付けられました。

この哲学の特徴は、難解な抽象理論ではなく、「いかに生きるべきか」という日常的な問いに答える実践的な人生哲学であることです。

古代のストア派哲学者たちは「最善の生き方とは何か」「怒りや不安にどう対処すればよいか」「逆境をどう乗り越えるか」といった問題に真正面から向き合い、現実的な答えを模索しました。

その教えは日記や手紙という形で現代まで残され、難局を生き抜く知恵として2000年の時を超えて語り継がれています。

1-2.ギリシャからローマへ──哲学者たちの系譜

ストア哲学の流れは、創始者ゼノンからその後継者クリアンテス、発展者クリュシッポスへとギリシャ世界で体系化されていきました。

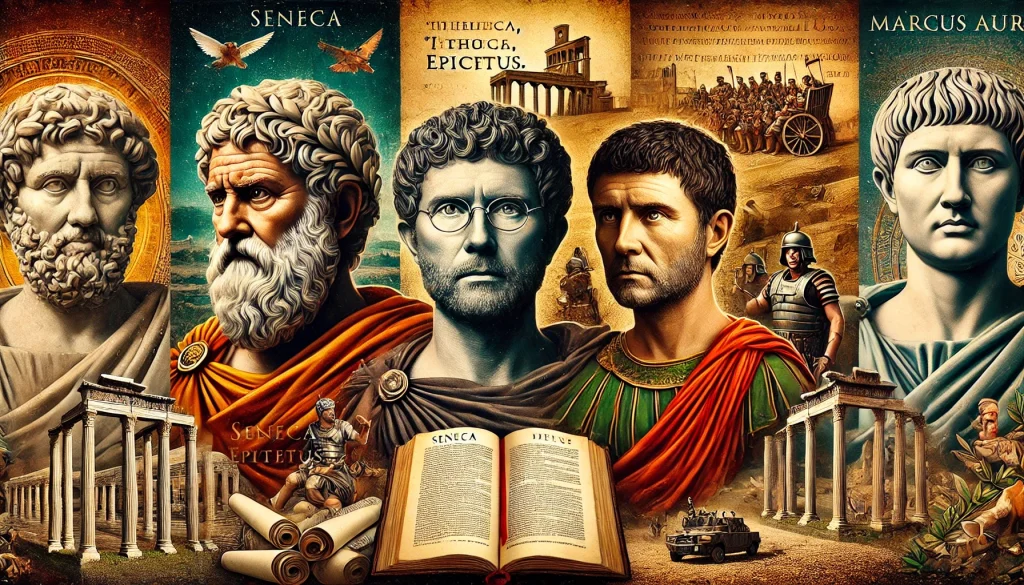

その後、思想はローマへと受け継がれ、帝政ローマ期に最盛期を迎えます。特に後期ストア派と呼ばれる3人の哲学者──

彼らの名は、ストア哲学の代表的実践者として現在も広く知られています。

彼らはそれぞれの著作の中に、ストア哲学の核心を刻みました。

セネカの『倫理書簡』、エピクテトスの語録と手引書『エンケイリディオン』、マルクス・アウレリウスの『自省録』は、今なお読み継がれるストア哲学の古典です。

この思想が、身分や時代を超えて広く受け入れられた背景には「富める者にも貧しき者にも等しく“良き人生”の指針を与える」という普遍性があります。

1-3.ストア哲学の誤解と本質

ストア哲学という言葉から「感情を抑えて禁欲に徹すること」と誤解されることもあります。

しかし、本来のストア哲学は、感情を押し殺すのではなく、理性によって整えることで心の平静(アパテイア)を得るための哲学です。

困難に直面しても自分の原則を貫き、動じない心で対応する。その積み重ねが「よく生きる」ことにつながるというのが、ストア派の根本的な考え方です。

▶️【章末まとめ】

- ストア哲学は紀元前3世紀、ゼノンが創始した古代ギリシャの実践哲学

- 「徳を持ち、いかに理性的に生きるか」という日常に根ざした指針を与える

- 後期ストア派の3哲人(セネカ、エピクテトス、マルクス)はそれぞれの境遇で哲学を実践し著作に残した

- ストア哲学は感情を否定するものではなく、理性との調和を目指す哲学である

2.ストア派3巨頭に学ぶ──セネカ・エピクテトス・マルクスの名言と教訓

ストア哲学を語るうえで欠かせないのが、ローマ時代の3人の哲人──セネカ・エピクテトス・マルクス・アウレリウスです。

彼らはそれぞれの人生経験を通じて、ストア派の知恵を体現し、多くの名言を遺しました。

身分や背景は大きく異なりますが、共通して語るのは「逆境に負けない心」と「徳ある生き方」です。

ここでは、3人の生涯に触れながら、現代人にも響く名言とその教訓を紹介します。

2-1.セネカ──困難に挑む勇気と時間の大切さを説く賢人

ローマの政治家であり哲学者だったセネカ(Lucius Annaeus Seneca)は、暴君ネロ帝の家庭教師として知られる一方で、質素な生活と倫理を重んじる哲人としての一面も持っていました。

彼の言葉には、今の私たちの心に刺さる人生訓が数多くあります。

彼の名言として特に有名なのが、

「困難だからやろうとしないのではない。やろうとしないから困難なのだ」

という言葉です。

新しい挑戦を前に「難しそうだからやめておこう」と思ってしまうことは誰にでもありますが、「挑戦しないことこそが本当の困難である」という逆転の発想を教えてくれます。

何かを始めたいがためらっている人にとって、この言葉は背中を押してくれるものとなるでしょう。

もう一つ、セネカが強調したのは「時間の使い方」です。著書『人生の短さについて』ではこう述べています。

「人が生きる上で最大の妨げは『明日があるさ』という希望を持つことだ」

この言葉が意味するのは「人生は短いのではなく、私たちが日々を浪費しているから短く感じるのだ」ということです。

忙しさにかまけて物事を先延ばしにしてしまう現代人にとって、今この瞬間を大切に生きるというセネカの教えは極めて実践的です。

2-2.エピクテトス──心の自由を得る“コントロールの哲学”

エピクテトス(Epictetus)は、もともとローマで奴隷として生まれ、後に解放されて哲学教師となった人物です。

彼の講義録は弟子によってまとめられ、『語録』や『エンケイリディオン(手引書)』として今も読まれています。

彼の哲学の核心は「私たちの心の自由は、自分の考え方次第である」というものです。

たとえば以下の名言があります。

「人々を不安にするものは、事柄そのものではなく、その事柄に対する“考え方”である」

これは、出来事自体が私たちを苦しめるのではなく、それをどう解釈するかが心の平穏を左右するということです。

たとえば電車の遅延や上司の一言などに過剰に反応してしまうのは、それを「最悪だ」と捉えてしまう自分の思考が原因なのです。

これは現代の心理療法──認知行動療法(CBT)の考え方にもつながります。

さらにエピクテトスは「自分にコントロールできることと、できないことを明確に区別せよ」と説きます。

評価や運命はコントロールできませんが、努力や態度は自分次第です。

▶️特に重要な教え:「コントロールできることだけに集中し、できないことは受け入れよ」

この考え方(=コントロールの二分法)を身につければ、余計なストレスや後悔が減り、判断力と行動力が増します。

2-3.マルクス・アウレリウス──最強の権力者にして謙虚な哲人皇帝

マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius)は、五賢帝最後のローマ皇帝でありながら、深くストア哲学に傾倒した人物です。

彼が戦場の合間に書いた内省録『自省録』は、今も世界中で読み継がれる古典です。

彼の有名な言葉に、

「人の一生はあまりにも短く儚い。一日一日を、あたかも人生最後の日であるかのように生きよ」

というものがあります。

これは、日々を惰性で過ごすのではなく、今という瞬間に真剣に向き合うべきだという戒めです。

また、彼は「他人にどう思われるかではなく、自分がどうあるべきかを考えよ」と繰り返し説いています。

たとえば、

「他人にひどい人がいるのは、善悪の区別がつかないからだ。だから怒るのではなく、誤りを指摘するか、それもできなければ自分を正せ」

という言葉には、感情に流されず理性的に対処することの重要性が込められています。

さらに彼は、議論や理屈よりも「行動によって善き人間であれ」と自らを律しました。

皇帝でありながら、常に自己を見つめ、徳と理性を重んじた姿勢は、現代のリーダーにも大きな示唆を与えてくれます。

▶️【章末まとめ】

- セネカ:「やらないから困難になる」「時間を浪費せず“今”を生きよ」と説き、挑戦と集中の重要性を教える

- エピクテトス:「出来事ではなく、その解釈が不安を生む」とし、“心の自由”は思考のコントロールにあると説く

- マルクス・アウレリウス:「一日を最後の日のように生きよ」「自分の徳に従え」と教え、理性と行動を重んじるリーダー像を示した

3.ストア哲学の実践術──感情コントロールと心の安定を手に入れる方法

ストア哲学は、ただの観念論や読書だけで終わる思想ではありません。

むしろその真価は、日々の生活にどのように活かせるかにあります。

ストア派の賢人たちは、感情に振り回されないための方法や、心の平穏を保つための技術を豊富に残しました。

ここでは、現代人にも役立つストア哲学の実践テクニックを、感情のコントロールと心の安定という2つのテーマを中心に紹介していきます。

3-1.コントロールできることに集中する

エピクテトスが説いたストア哲学の基本中の基本が「コントロールの二分法」です。

これは、物事を自分が変えられるものと変えられないものに分け、変えられるものにのみ意識と努力を集中するというものです。

たとえば、天気や他人の言動、経済状況など、自分ではどうにもできないものに感情を乱されるのは非合理です。

逆に、準備・努力・判断など自分の行動はコントロール可能であり、そこにこそ集中すべきだと説きます。

この姿勢を身につけるだけで、悩みの半分は軽くなり、行動が明確になります。

3-2.「いつか」はない、全ては無常と心得る

ストア派は、すべてのものはやがて失われるという「無常観」を重視しました。

一見すると悲観的ですが、これは実は、今あるものへの感謝を深め、過度な執着から自由になるための考え方です。

ストア派の実践法に「プレメディテイション・マロルム(悪いことの予見)」があります。

これは、あえて最悪のシナリオを事前に想定しておくことで、実際に困難が起きたときに冷静に対処できるようにするという方法です。

たとえば「明日のプレゼンで失敗するかもしれない」と一度考えてみると、心の準備ができ、成功しても「思ったより良かった」と前向きに受け止められます。

3-3.感情ではなく理性を舵にする

ストア派が警戒したのは、喜怒哀楽すべての感情ではなく、判断力を奪うほどの激情(パトス)です。

とくに怒りや嫉妬、恐怖といった感情が理性を覆い隠すと、誤った行動につながるとされました。

そのため、ストア哲学では「感情に即反応せず、一拍置くこと」が大切とされます。

深呼吸や水を飲む、アルファベットを逆から唱えるなど、自分なりのクールダウン方法を持つと良いでしょう。

感情そのものを否定するのではなく、理性と調和させることで自分の軸を保つ。それがストア派が目指す「アパテイア(心の平静)」です。

3-4.徳(Virtue)を行動の指針にする

ストア派は、人間が理性的存在として生きるために必要な4つの徳──知恵・勇気・正義・節制──を重んじました。

これらは単なる道徳ではなく、日々の判断や行動の基準として機能します。

たとえば、仕事で困難に直面したとき、

というふうに、自分の行動を徳の軸で見直すことができるのです。

この4つの視点を持つだけで、ブレない自分と後悔のない判断ができるようになります。

▶️【章末まとめ】

- コントロールの二分法: 変えられることに集中し、変えられないことは受け入れることでストレスと迷いを減らせる

- 無常観と予見思考: 最悪の事態を想定することで感情の過剰な反応を防ぎ、今を大切にできる

- 感情より理性を優先: 怒りや不安に即反応せず、一拍置いて理性的に行動する習慣が心の平静につながる

- 四つの徳を判断軸に: 知恵・勇気・正義・節制を基準にすることで、軸のある行動と精神的安定が得られる

4.現代に効くストア哲学──メンタルヘルス・仕事術・リーダー論として

2000年以上前に生まれたストア哲学は、現代のメンタルヘルスやビジネス、リーダーシップの分野においても高い評価を受けています。

なぜならこの哲学は、人間の本質的な悩みに応えるだけでなく、心を安定させ、行動を導く具体的な原則と技法を備えているからです。

この章では、ストア哲学が心の健康、仕事の進め方、リーダーとしての在り方にどのように貢献するかを解説します。

4-1.メンタルヘルスに活きるストア哲学

ストア哲学の基本姿勢である「コントロールできないことは受け入れる」という考え方は、不安障害やストレスへの対処において極めて有効です。

現代の心理療法である認知行動療法(CBT)も、エピクテトスの教えから多くの影響を受けています。

たとえば、仕事でミスをしたときに「自分はダメだ」と決めつけるのではなく「次に直せばいい」と考えることで、感情は大きく変化します。

これは、出来事そのものではなく、それに対する認知(=解釈)が感情を左右するというストア派の洞察と一致しています。

さらに、ストア派は「死を思え(メメント・モリ)」と説きます。

死や失敗を忌避するのではなく、あえて意識することで、今をどう生きるかに目を向けさせるのです。

アウシュビッツを生き延びた精神科医ヴィクトール・フランクルや、27年の獄中生活を経て南アフリカを変えたネルソン・マンデラも、ストア哲学的な心の在り方で極限の状況を乗り越えたとされます。

4-2.仕事術としてのストア哲学

集中力・自己管理・逆境思考といったビジネススキルはストア哲学に直結します。

とくに「コントロールできることに集中する」という原則は、他人の評価や外部の変化に一喜一憂せず、自分のタスクと行動に集中する働き方を実現します。

また、セネカが説いた「時間の浪費こそが人生を短くする」という教えは、現代の時間管理にも通じます。

朝のタスクリスト作成や夜の振り返り(日記)など、PDCAサイクルにも似た習慣は、ストア派の実践の延長線上にあります。

さらに、マルクス・アウレリウスの言葉に、

「妨げられることは何もない。障害が行動を促進する。障害こそが行動を成す道となる」

という名言があります。

これは現代風に言えば「ピンチはチャンス」という考え方です。

ライアン・ホリデーの著書『The Obstacle Is The Way』が世界的ベストセラーになったように、逆境を成長の機会と捉えるストア精神は、ビジネスの現場でも大きな力となっています。

4-3.リーダーが学ぶべきストア哲学

ストア哲学は、リーダーに必要な自己制御・倫理観・判断力を磨くための最高の訓練書でもあります。

マルクス・アウレリウス、フリードリヒ大王、ジョージ・ワシントン、セオドア・ルーズベルトといった歴史的リーダーたちが、ストア哲学を統治や意思決定に取り入れてきたのもその証です。

ストア派は、外部環境に左右されず、自分の理性と信念に従って行動することの大切さを教えます。

セネカは、

「怒りに駆られたらまず自分を罰せよ」

と語り、リーダーにはまず自己制御が必要だと強調しました。

また、マルクス・アウレリウスは「善き人間であるよう努めよ」と繰り返し記し、理想を語るよりもまず行動で示すことの重要性を説いています。

リーダーは徳をもって判断し、高潔であること、そして冷静であることを求められます。

さらに、ストア哲学は困難に直面したときの心の持ちようについても有用です。

試練を「運命からの訓練」と捉え、組織を前向きに導く思考法は、混乱の時代を生き抜くうえで大きな武器となります。

▶️【章末まとめ】

- メンタルヘルス: 思考のリフレーミングや「死を思え(メメント・モリ)」によって、不安やストレスに強くなる心の土台が築ける

- 仕事術: コントロール可能な行動に集中し、逆境を成長機会と捉えることで、生産性と主体性が向上する

- リーダー論: 感情の制御、高い倫理観、冷静な判断力を養うことで、信頼されるリーダーシップが確立できる

5.ストア哲学から見つける“よく生きる”という選択肢

古代のストア派哲学者たちは、人生の目的を「外的成功」ではなく「内面的な幸福」、すなわち心の平安と徳の実践に見出しました。

この考え方は、競争や比較に翻弄されがちな現代人にとって、あらためて「よく生きるとは何か」を問い直すヒントとなります。

5-1.真の成功とは、自分の原則を守って生きること

ストア派が目指したのは、環境や他人の評価に左右されず、理性と徳をもって生きることです。

富や名誉は運に左右されますが、自分の考え方や行動は、つねに自分の手の中にあります。

セネカは「運命は志ある者を導き、志なき者を引きずっていく」と述べています。

つまり、自分の内に原則を持つ者は、運命に流されずに主体的に生きられるということです。

エピクテトスは、病のときにも、危機の中でも、死に臨んでも幸福でいられる境地を語りました。

それは決して強がりではなく、奴隷という立場から心の自由を勝ち取った彼自身の体験に基づいたものです。

この思想はやがて、ローマ皇帝マルクス・アウレリウスにも受け継がれ、最高権力者でありながら自分の原則を貫いた生き方に繋がっていきます。

5-2.数字や肩書きに追われる現代人への処方箋

現代では、結果や効率、社会的ステータスにばかり目が向きがちです。

しかし、ストア哲学の視点に立てば、たとえ成果が出なくても、誠実に理性と徳をもって行動できたなら、それが真の成功であると考えます。

これは、ビジネスでも日常生活でも変わりません。外的評価に振り回されるのではなく「自分にとって恥ずかしくないか」「理にかなっているか」という内面の基準に従うことで、ぶれない自分を保てるのです。

また、今日という一日をどう過ごすかが重要であることは、マルクス・アウレリウスの言葉にもよく現れています。

「もし今日が人生最後の日だとしたら、今しようとしていることは本当に自分がすべきことか?」

この問いは、私たちが日々の中で何を選び取り、何に時間を使うべきかを教えてくれます。

▶️【章末まとめ】

- ストア哲学が目指すのは、外的成功ではなく「内面の平安と徳の実践」である

- 真の成功とは、どんな状況でも自分の原則に従って生きること

- 他人の評価や成果ではなく「どう生きたか」「どう行動したか」が人生の価値を決める

- ストア哲学を知ることは、知識を得ることではなく、日々の生き方を変える旅の始まりである

6.まとめ

本記事では、古代ギリシャに端を発するストア哲学が、現代の不安定な社会において再び注目されている理由と、その実践的価値について、できるだけ分かりやすく解説しました。

ストア哲学の核心は「徳を持ち、理性をもって生きること」。

それは単なる禁欲主義ではなく、感情に振り回されず、冷静に自分の原則を貫く生き方を目指すものです。

セネカ・エピクテトス・マルクス・アウレリウスという3人の哲人たちは、それぞれ異なる立場からこの哲学を体現し、現代に通じる言葉と教えを遺しました。

また、本記事では以下の4つの観点からストア哲学の実践的意義を解説しました。

そして最後に、ストア哲学が教えてくれるのは、「よく生きるとは何か」という根源的な問いへの答えです。

それは、他人の目や成果に惑わされず、自分の内なる徳に従って、毎日を悔いなく生きること。

このブレない軸こそが、混迷の時代を生き抜くための最強の羅針盤となるのです。

【参考文献・Webサイト一覧】

AZALEA.WEBSITE「認知行動療法とストア哲学の関係」

FORBES JAPAN「ストア哲学がビジネスとメンタルに与える影響」

SAWAMURA-LAW.JP「マルクス・アウレリウスの名言集」

DIAMOND.JP「ストア派の生き方とは?」

DICTIONARY.GOO.NE.JP「セネカの名言と人生哲学」