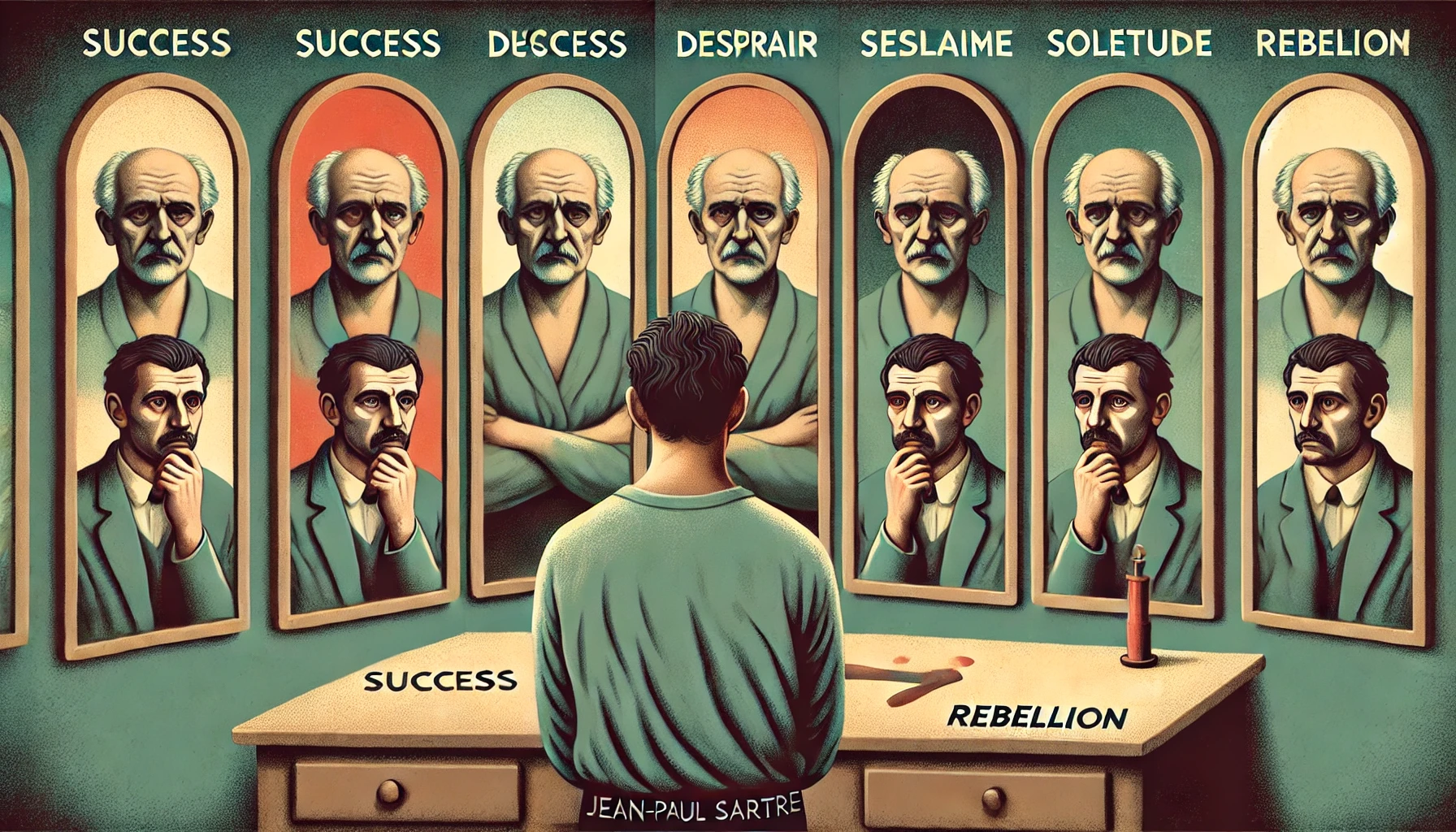

サルトルの実存主義とは?自由と責任から読み解く現代の生き方

ジャン=ポール・サルトル(1905–1980)は、20世紀を代表するフランスの哲学者であり、実存主義の主要な提唱者として知られています。

彼の思想は、個人の自由、責任、主体性を強調し、現代哲学や文学、政治思想に多大な影響を与えました。

サルトルの実存主義は「実存は本質に先立つ」という命題に集約されます。

これは、人間はまず存在し、その後に自己の本質や意味を自らの選択と行動によって形成していくという考え方です。

本記事では、サルトルの実存主義をメインテーマとして、自由と責任の側面を詳述するとともに、批判的視点を掘り下げ、現代における意義と課題を論じます。

この記事を通じて、読者の皆さまが自己の存在や自由、責任について深く考え、主体的な生き方を見直す一助となれば幸いです。

存在論については、以下の記事で詳しく解説しています。

第1章:サルトルとは誰か — 実存主義を切り開いた哲学者

サルトルの実存主義を理解するには、まず彼がどのような時代に、どのような思考背景で理論を築いたのかを知ることが大切です。

この章では、サルトルの生涯や思想の源流をたどり、彼の哲学がどのような土壌から生まれたのかを探ります。

1.1 サルトルの生涯と思想の背景

ジャン=ポール・サルトルは、1905年にフランスのパリで生まれました。

幼少期に父を亡くし、母親とともに育ちました。

高等師範学校で哲学を学び、同級生であり後に伴侶となるシモーヌ・ド・ボーヴォワールと出会います。

彼の哲学は、個人の自由と責任を中心に展開され、実存主義として知られるようになりました。

1.2 サルトルが生きた時代とその影響

サルトルが思想を展開した20世紀前半は、二度の世界大戦や社会的変革が相次ぐ激動の時代でした。

特に、第二次世界大戦中のナチス・ドイツによるフランス占領下でのレジスタンス活動は、彼の思想に大きな影響を与えています。

戦後、彼は実存主義を通じて、個人の自由と責任、そして社会的関与の重要性を強調しました。

第2章:サルトルの実存主義 ― 自由と責任という二本柱

サルトルの哲学の中核には「自由」と「責任」という二つのキーワードが存在します。

彼の考えでは、人間は単に自由に行動できる存在ではなく、その自由に対して責任を持たねばならない存在なのです。

この章では、彼の代表的命題である「実存は本質に先立つ」を出発点に、サルトルが説いた自由と責任の構造、そしてそれがもたらす倫理的視点について詳しく掘り下げていきます。

2.1 「実存は本質に先立つ」とは何か

サルトルの最も有名な命題――「実存は本質に先立つ」(L’existence précède l’essence)――は、彼の実存主義哲学を象徴する言葉です。

この言葉が意味するのは、人間には、生まれながらにして決まった「本質」や「運命」があるわけではないということ。

むしろ人は「まず世界に投げ出され」、その後、自分自身の選択と行動によって「何者であるか(本質)」を形づくっていく存在だとされます。

たとえば「あなたはどう生きたいのか?」という問いに対し、「私はこういう人間だから…」と返すのは、実は答えになっていません。

サルトルの立場では「どう生きるか」を選び続けるその過程こそが「あなたとは何者か」を決めるのです。

この考えは、神や自然法、社会の価値観といった「外から与えられる意味」を否定し、人間自身が自己の存在を構築する自由を持っているという、非常に能動的な人間観に基づいています。

2.2 自由の本質 ― 自ら選び、自ら背負う

サルトルは、人間の存在が「自由」であることを、単なる「選択の権利」とは考えていません。

むしろ彼は「人間は自由という“刑”に処されている」とまで言い切ります。

これはどういう意味かというと、私たちはどんな時でも「選ばないことすら、ある種の選択」だとみなされるということです。

つまり、選ぶことから逃れられないという意味で、人間は「自由を強いられている」存在なのです。

そしてこの自由には、必然的に「責任」が伴う。

自分の選択によって生じた結果は、他人や環境のせいにすることはできず、すべて自分が引き受けねばなりません。

サルトルはこのような人間の姿勢を「誠実(authenticité)」と呼び、反対に、自由を認めず他人や制度に責任を転嫁することを「不誠実(mauvaise foi)」と呼びました。

✔️ 自分の人生がつまらないのは社会のせい?

✔️ 夢を諦めたのは親の期待のせい?

こうした態度をサルトルは否定します。 「あなたがそう選んだのだ。責任はあなたにある」と、鋭く突きつけてくるのです。

2.3 実存主義の応用 ― 判断における「自己選択」の視点

このような自由と責任の思想は、日常のあらゆる場面で応用が可能です。

たとえば、職業選択・人間関係・生き方――どの選択も「本当に自分の意思で選んだのか?」「何に基づいて選んだのか?」を自問することで、より「誠実な選択」が可能になります。

サルトルは、人間は「自分を演じること」ができると考えました。

だからこそ、「他人の視線」や「社会的役割」ではなく、主体的な選択を通じて、自分自身の生き方を定義していく必要があるのです。

▶️ 章末まとめ

- サルトルは、人間はまず存在し、後から自分の本質を作り上げていくと考えた

- 人間は常に自由であり、その自由から逃れることはできない

- その自由の選択には、必ず責任が伴う

- 「誠実に生きる」とは、自己の自由を認め、それに基づいた選択に責任を持つこと

次章では、こうした実存主義がどのように登場し、批判を受けながら発展していったのかを見ていきましょう。

第3章:サルトルの実存主義を巡る批判とその歴史的展開

サルトルの実存主義は、20世紀の哲学を語る上で欠かせない一大潮流を築きました。

しかし、その思想は常に称賛ばかりを浴びてきたわけではなく、多くの批判や誤解とも向き合ってきました。

この章では、サルトル実存主義が登場した背景、寄せられた主要な批判、そしてその後の思想的展開について見ていきます。

3.1 実存主義の誕生とその背景

サルトルの思想は、20世紀前半の大戦・混乱・不条理の中から生まれました。

第一次・第二次世界大戦という極限状況を経験したヨーロッパでは、それまでの合理主義的な進歩観や宗教的な救済観が揺らいでいました。

こうした時代背景のもと、「人間とは何か?」「私はなぜここにいるのか?」という根源的な問いが強く求められたのです。

かつて人間の意味は「神」や「国家」によって与えられていました。

しかし、サルトルはそれを拒否し、「自らが選び、自らが責任を負う存在としての人間」を強調しました。

この立場は、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」の合理的自己から一歩進み、自己の選択と行動に基づく「我選ぶ、ゆえに我あり」へと移行したとも言えます。

3.2 サルトル理論への3つの主要な批判

サルトルの実存主義は、斬新であるがゆえに、いくつかの側面で厳しい批判にさらされました。

ここでは、代表的な三つの論点を紹介します。

❶ 道徳の基準が不明瞭

サルトルの思想は「選ぶこと」に重点を置いていますが、「何を選ぶべきか」という倫理的基準には明確な答えを提示していません。

✔️ 自由に選んで責任を持てと言われても、そもそもどんな選択が「良い」のかが分からなければ、実践は難しい。

これはカントのような「普遍化原理」のある道徳体系と比べて、相対主義的に見えるという批判につながりました。

❷ 他者との関係性の希薄さ

サルトルは「自由と責任」という個人の在り方を強調するあまり、共同体や他者との相互関係に関する議論が弱いという指摘もあります。

ただし、彼の戯曲や『存在と無』では、「他者の視線」が自己に与える影響についても深く論じられており、「他者不在」という批判はやや表面的とも言えます。

❸ 自由の重さが過酷すぎる

サルトルの自由概念は、「どんな状況でも選べる」という前提に立っています。

しかし現実には、経済的・社会的な制約に縛られて生きる人も多く、常に自由であれ、責任を持てという要求は「過酷すぎる」と感じる人も少なくありません。

✔️ 自由であるがゆえに不安になる――これはサルトル哲学の最も厳しく、かつ誠実な部分でもあります。

3.3 歴史的展開と現代への影響

サルトルの実存主義は、戦後フランスを中心に一大ムーブメントとなりました。

哲学の枠を超えて、文学・芸術・政治運動にまで広がり、知識人たちの行動規範となりました。

その後は以下のような流れで再解釈・発展が進みました。

- 実存主義の拡張:カミュやボーヴォワールによる倫理・フェミニズムとの融合。

- ポスト構造主義の台頭:フーコー、デリダらによって、「主体」や「自由」概念そのものが解体され、実存主義への批判的再考が進む。

- 現代の応用:心理学、教育学、キャリア論において、実存主義の「自己決定・選択・責任」が改めて注目される。

▶️ 章末まとめ

- サルトルの実存主義は、「自由と責任」を人間の核心に据えた画期的思想だった

- 一方で、「倫理の基準が不明確」「他者との関係が希薄」「自由が過酷すぎる」といった批判も受けてきた

- その思想は、文学・政治・教育など多方面に影響を及ぼし、今なお現代的意義を持っている

次章では、このようなサルトル実存主義が、現代社会の働き方、自己実現、倫理観にどう応用されているかを見てまいりましょう。

第4章:現代社会における実存主義の応用と課題

21世紀の私たちが直面する問題――キャリア選択、自己実現、社会的不安、AIの進化――こうした問いに、サルトルの実存主義はどのようなヒントを与えてくれるのでしょうか。

この章では、実存主義の自由と責任の思想が、現代の生き方・働き方・社会倫理にどのように活かされるのかを見ていきます。

4.1 自己実現と自由の再定義

サルトルの「実存は本質に先立つ」という考え方は、現代のキャリア論やライフスタイルの多様性と深く結びついています。

✔️ あなたは「何をする人」なのかではなく「どう生きることを選ぶ人」なのか。

この思想は、職業や肩書きに縛られず、自分自身で意味をつくる生き方を後押しします。

たとえば、終身雇用が崩れ、多様な働き方が広がるなかで、フリーランスや副業、スモールビジネスに挑戦する人が増えています。

そうした人々にとって「何者かでなければならない」という固定的な価値観は意味を持ちません。

むしろ「自分がどう生きたいか」「どんな価値を生み出したいか」を自ら選び、それを責任を持って実行するという、サルトル的な自己決定の姿勢こそが、現代の自由な働き方に合致しているのです。

4.2 組織や企業における実存主義の実践

近年、企業経営や組織開発の分野でも、サルトルの実存主義に通じる思想が注目されています。

特に「自律型組織」「パーパスドリブン経営」といった概念は、サルトルの提唱した「主体的に選び、責任を取る自由人」という人物像と重なります。

具体的には以下のような事例が挙げられます。

これらはすべて「自由=責任の自覚」という実存主義的発想に根ざした組織設計です。

✔️ サルトルの哲学は、単なる個人の生き方にとどまらず、チームや企業のあり方にも影響を与えているのです。

4.3 社会全体への影響と倫理的課題

一方、実存主義を社会倫理の基盤として考える際には、個人主義の限界にも注意が必要です。

たとえば、極端な自己決定主義は、他者や共同体との関係性を軽視する危険を孕んでいます。

- 「すべて自己責任」という風潮が、社会的弱者や困難な状況にある人を孤立させる

- 「自由に選んだのだから文句は言うな」という論理が、構造的な不平等を見えにくくする

こうした状況に対しては、サルトル自身も後年、「他者の存在」や「社会的責任」について再検討を始めています。

彼は晩年、マルクス主義と対話しながら「自由とは単なる個人の問題ではなく、社会全体の解放と不可分である」と考えるようになりました。

現代においても、実存主義を応用するには以下の視点が欠かせません。

▶️ 章末まとめ

- サルトルの実存主義は、「自分で選び、自分で生きる」という自由の本質を、現代の働き方や自己実現に応用できる

- 企業や組織でも、実存主義的な自律的判断やパーパス経営が広がっている

- 一方で、自由を個人の内面だけに閉じず、他者との関係や社会的責任とつなげる視点が求められている

次章では、こうした理論をさらに具体化し、実存主義の実践事例や、現代における柔軟な応用について解説していきます。

第5章:現代に活かす実存主義 ― 実践事例と柔軟な応用

サルトルの実存主義は、抽象的な哲学にとどまらず、現代の教育・ビジネス・日常生活においても応用され得る実践的な思想です。

この章では、実存主義の理論が具体的にどのように活かされているのか、また現代社会の課題に対応するためにどう柔軟に発展しているのかを考察します。

5.1 現代における再評価と3つの課題

実存主義は今なお多くの分野で再評価されていますが、現代的な文脈では以下のような課題に直面しています。

❶ 感情とのバランス

サルトルの思想は、理性や選択の自由を重視するあまり、感情や情緒の役割が軽視されてきたという批判があります。

✔️ 「あなたがそう選んだのだから責任を取りなさい」

この言葉は正論ですが、心が追いつかない人も多い。

現代心理学では、感情の自己認識と調整能力(EQ)が人生の満足度や人間関係の質に強く関係することが明らかになっており、理性と感情の調和がより重要視されるようになっています。

❷ 多様性と相対性への対応

グローバル化が進む現代では、文化や価値観の多様性に配慮した倫理観が求められます。

サルトルの「個人の選択」は、状況によって大きく意味を変える可能性があります。

たとえば、経済的に困窮している人の選択と、富裕層の選択を「同じ重さで責任を取れ」と迫るのは、公平性に欠けるという批判もあります。

❸ 実存の重さに押しつぶされる人々

現代社会では「自由に選んでいい」「何でもできる」と言われる反面、自由の重圧に苦しむ人も増えています。

進路・結婚・働き方など、選択肢が多いがゆえに「選べない」「決められない」という悩みが広がっているのです。

5.2 実践事例:個人と組織での応用

サルトルの思想は、個人の生き方や社会活動の現場で、次のように具体化されています。

● 教育現場での応用:自律的学習者の育成

ある中高一貫校では、教員が「何を教えるか」ではなく「生徒がどう考え、どう選び取るか」を重視する授業設計に転換しました。

✔️ 生徒は自らテーマを選び、ディスカッションや探究活動を通じて学びます。

✔️ 教師は答えを教える存在ではなく、問いを共に考える伴走者として機能します。

こうした教育は「自ら選び、自ら考える」能力=実存的主体性を育てるものであり、まさにサルトルの哲学の実践といえます。

● キャリア形成における応用:自己定義型人生設計

ある30代の会社員は、親の期待通りに安定した大企業に就職したものの「本当にこれが自分の望む人生なのか?」という違和感を抱いていました。

彼は実存主義の書籍を通じて「他人に決められた人生ではなく、自分の選択に責任を持つ人生を生きたい」と考えるようになります。

✔️ 結果、彼は転職を決意し、現在は教育系スタートアップで働きながら、自身のビジョンを育てています。

これはまさに「実存は本質に先立つ」を地で行く、生きた実存主義の実践例です。

● 企業での応用:パーパス(目的)ドリブン経営

一部の先進的な企業では、単に売上を追うのではなく「私たちは何のために存在するのか」という根本的な問いに向き合っています。

あるIT企業では、社員一人ひとりが「自分の仕事の意味」や「社会への貢献」を再定義するワークショップを導入。

結果、モチベーションが向上し、離職率も大幅に低下しました。

5.3 現代的課題への対応 ― 柔らかい実存主義へ

これらの応用から見えてくるのは「サルトルの厳格な実存主義」をそのまま適用するのではなく、現代的課題に即して柔軟に再構成する必要性です。

🔸 感情との統合:共感的実存主義

近年注目されているのが、共感や感情も倫理判断に含める実存主義の発展です。

これは、サルトルの自由主義的な個人観に、**「ケア」や「関係性の倫理」**を統合するアプローチです。

🔸 多様性と包括性の尊重

現代の実存主義では「何を選んでもいい」ではなく「他者や社会の文脈を尊重しながら選ぶ」という視点が重要です。

選択には社会的前提・文化的影響・格差構造がつきまとうため、それらに意識的であることが「誠実な選択」につながります。

▶️ 章末まとめ

- 実存主義は、教育・キャリア・企業文化など、さまざまな現場で実践されている

- 自由と責任を重視する思想は、現代の「選択の時代」に深い示唆を与える

- 一方で、感情や多様性を取り入れた柔らかな実存主義への転換が求められている

次章では、本記事の総まとめとともに、サルトル実存主義が現代人の生き方にどのような希望を与えるのかを考えてまいります。

第6章:まとめと展望 ― 実存主義が導く「考える生き方」

ここまでサルトルの実存主義を辿ってきましたが、その核心にあるのは非常にシンプルな問いです。

「あなたは、自分の人生を自分の意思で生きていますか?」

この問いは、時代や文化を越えて、あらゆる人間に突きつけられるものです。

サルトルの哲学は、ただ「自由であれ」と命じるだけではなく、その自由に責任を持て、という厳しくも力強いメッセージを私たちに投げかけています。

6.1 サルトルの実存主義の総括

ここで改めて、サルトルの実存主義のエッセンスを振り返りましょう。

- 「実存は本質に先立つ」:人間はまず存在し、その後に自らの行為によって本質(意味・役割)をつくる。

- 「人間は自由である」:選ばないことすら選択であり、私たちは常に自由を行使している。

- 「自由には責任が伴う」:自分の人生に対する責任を他人や社会のせいにはできない。

- 「誠実(authenticité)に生きよ」:他人の目に振り回されず、自分の意思に基づいて選択すること。

この思想は、理想論でも教義でもなく、現実の中で人がよりよく生きるための哲学です。

6.2 現代における意義と実践へのヒント

情報過多で選択肢があふれる現代――私たちはかつてないほど「自由」な時代に生きています。

しかし同時に、その自由に「意味」や「責任」を感じられず、不安や迷いに囚われる人も少なくありません。

そんな今こそ、実存主義が有効なのです。

✔️ 他人の期待ではなく、自分の選択を基準にする。

✔️ 社会の流れに乗るのではなく、自分の価値観を持って動く。

✔️ 成功か失敗かではなく、「誠実に選び取ったか」を問う。

このように「自分で考え、自分で選び、自分で責任を持つ」という生き方は、AIやSNSが支配する時代において、ますます重要な指針となるでしょう。

6.3 読者へのメッセージ

ここまで読んでくださったあなたは、きっと何かしらの「内なる問い」を抱えているのではないでしょうか。

サルトルの実存主義は、そうした問いに「これが正解です」と教えるものではありません。

むしろ「問い続けるあなたの姿勢こそが、すでに誠実である」と語りかけてくれます。

そして「他人の言葉ではなく、自分の言葉で、自分の人生を語る勇気を持ってほしい」と、そっと背中を押してくれるのです。

✅ 記事のまとめ

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| 哲学者 | ジャン=ポール・サルトル(1905–1980) |

| 核心概念 | 実存は本質に先立つ、自由、責任、誠実 |

| 主な著作 | 『存在と無』『実存主義はヒューマニズムである』 |

| 批判と課題 | 倫理基準の不明瞭、感情との乖離、社会性の不足 |

| 現代への応用 | 自己実現、教育改革、企業経営、心理学・キャリア論 |

| 実践のヒント | 自分の意志で選び、責任を引き受けること |

| 今後の展望 | 柔軟で共感的な実存主義へのアップデート |

📚 参考文献・引用

- ジャン=ポール・サルトル『存在と無』

- ジャン=ポール・サルトル『実存主義はヒューマニズムである』

- シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』

- ハーバート・マーカューゼ『批判理論と実存』

- 小林道夫『サルトル入門』

- 現代実存主義・キャリア心理学・自律型教育に関する研究論文

🌱 最後に

考えることをやめないあなたへ。

答えのない世界で「どう生きるか」を問い続けるあなたへ。

サルトルの哲学は、いつもそばにあります。

それは他人に依存しない、唯一無二の人生をつくるための「思考の羅針盤」です。