ヘーゲルの弁証法とは?思想と実践の全貌

哲学の歴史のなかでも、ひときわ重要な理論として位置づけられるのが、ヘーゲルの弁証法です。

これは単なる思考方法ではなく、歴史、社会、そして個人の成長までも貫く普遍的な構造を示すものであり、現代においても多くの示唆を与えてくれます。

本記事では、ヘーゲルの生涯と思想背景から出発し、弁証法の基本構造や歴史的展開への適用、さらに現代社会における意義と実践的応用に至るまで、体系的にこの思想を読み解いていきます。

ヘーゲルの弁証法が、なぜこれほどまでに多くの思想家や実務家に影響を与えてきたのか。

その根幹にある「対立と統合」のプロセスとはどのようなものか。

この記事を通じて、読者の皆さまが現代社会をより深く理解し、自己の思考や行動に新たな視点を取り入れる一助となれば幸いです。

第1章:ヘーゲルとは何者か?

本章では、ヘーゲルの弁証法を理解するための基盤として、ヘーゲル自身の生涯や思想の背景について解説します。

彼は、対立と統合を通じて歴史や真理が展開するという独自の視点を打ち立て、後世の思想に多大な影響を与えました。

1.1.ヘーゲルの生涯と背景

ヘーゲル(1770年~1831年)は、ドイツで生まれ、カントやフィヒテの影響を受けながら、自身の哲学体系を確立しました。

彼は、フランス革命やナポレオン戦争といった激動の時代を生き、弁証法を通じて、歴史や精神の自己展開を論じました。

ヘーゲルは、歴史を偶然の連続ではなく、必然的なプロセスとして捉え、理性が自己を実現する過程を示しました。

1.2 ヘーゲルの思想の位置づけ

ヘーゲルの哲学は、単なる抽象的な論理に留まらず、歴史や社会の変革、個々の自己成長にまで深い示唆を与えます。

弁証法は、対立(テーゼとアンチテーゼ)を経て、より高次の統合(ジンテーゼ)が生み出されるというプロセスを説明し、これにより新たな真理が創出されると説いています。

▶️【章末まとめ】

ヘーゲルは、激動の時代背景の中で理性の自己展開を追求し、弁証法を提唱しました。彼の思想は、歴史や個々の成長に対する新たな視座を提供し、後世の思想に大きな影響を与えました。

第2章:ヘーゲルの弁証法の基本構造

ヘーゲルの哲学において、弁証法は真理の展開過程そのものを意味します。

単なる思考技術や論理の手法ではなく、理性そのものが世界を理解し、発展していく原理として位置づけられています。

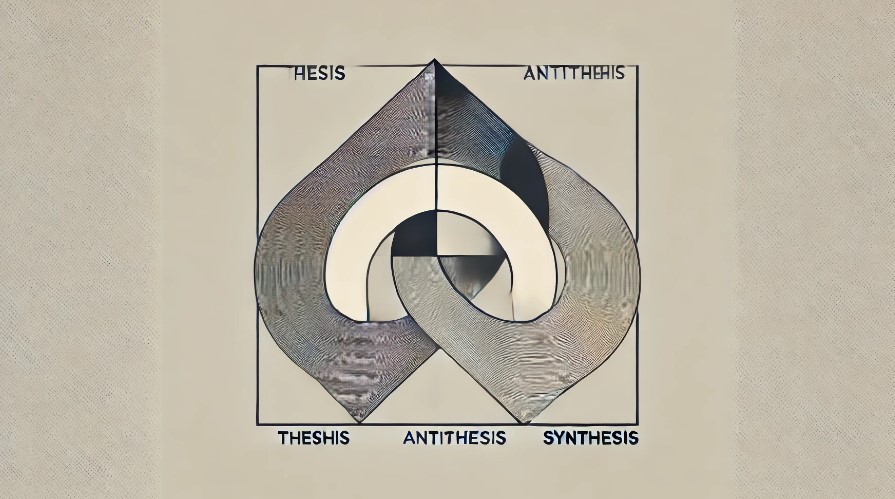

本章では、ヘーゲル弁証法の三段階構造であるテーゼ・アンチテーゼ・ジンテーゼと、その本質を成す「否定の否定」「内在的運動」「自己展開性」といったキーワードを中心に、理論の骨格を詳細に解説します。

2.1 テーゼ・アンチテーゼ・ジンテーゼの三段階構造

弁証法のもっとも有名な構造は、「テーゼ(命題)→アンチテーゼ(反命題)→ジンテーゼ(総合)」という三段階の展開です。

このプロセスは循環ではなく上昇的な螺旋構造として理解されます。つまり、毎回の統合によって、より高いレベルでの理解や存在が成立していくのです。

例)「自由な個人(テーゼ)」と「社会的秩序(アンチテーゼ)」の対立 → 「法に基づく自由(ジンテーゼ)」という形での統合。

2.2 「否定の否定」―真理は矛盾の中から生まれる

ヘーゲルにおける「否定」は単なる拒絶や反対ではありません。

それは成長と変化のための必要な運動です。そして重要なのは、第二の否定=否定の否定という段階です。

- 最初の否定:ある主張や事実に反する視点が現れる

- 第二の否定(否定の否定):対立そのものが内包され、新しい形で昇華される

この「否定の否定」によって、単純な矛盾では終わらない、より深い真理や意味が生成されるのです。

2.3 弁証法的運動の本質:内在的・自己展開的プロセス

ヘーゲルの弁証法は、内在的な運動によって自己展開していく論理体系です。

つまり、外から押し付けられるのではなく、内側から矛盾を孕み、それを乗り越えることで発展していくというモデルです。

これにより、次のような性質が明らかになります。

たとえば「自由」はそのままでは自己中心的な放縦につながりやすいです。

しかし、それに対する制限や秩序を受け入れることで、本当の意味での自由(他者と共存できる自由)に進化することができるのです。

2.4 弁証法と論理の違い:単なる「AかBか」ではない

通常の形式論理は「AでなければB」といった排他的二項対立を前提とします。

しかし、ヘーゲルの弁証法は「Aであり、かつBでありうる」という包含的対立を受け入れ、矛盾を解消するのではなく、活かすことに価値を見出します。

この論理は、現実世界の複雑性に対応するのに非常に適しており、ビジネスや政治、教育、個人の思考に至るまで、応用の幅が広いのです。

▶️【章末まとめ】

ヘーゲルの弁証法は、テーゼ・アンチテーゼ・ジンテーゼという3段階の運動を通じて、対立を乗り越え、より高次の真理を生み出す思考方法です。否定の否定や自己展開性といった概念を通じて、単なる対立や矛盾を前向きに昇華する力を持ちます。それは形式論理とは異なり、現実の複雑な問題や発展を理解するための強力なツールとなります。

第3章:ヘーゲルの弁証法と歴史の展開

本章では、ヘーゲルの弁証法がどのように歴史の進展を説明するために用いられているかについて解説します。

歴史を理性の自己展開と捉えるヘーゲルの視点は、過去から現代に至るまで、さまざまな社会現象に深い示唆を与えています。

3.1 歴史は理性の自己展開

ヘーゲルは、歴史を単なる偶然の連続ではなく、理性が自己を実現するプロセスとして捉えました。

テーゼとしてある時代の秩序が存在し、そこに反するアンチテーゼが現れることで、歴史的な対立が生じます。

そして、その対立を乗り越えた結果として、新たな秩序、すなわちジンテーゼが形成され、次の段階へと歴史は進んでいきます。

この過程は、単なる偶然や外的な力による変化ではなく、理性が自らの矛盾を乗り越えつつ高次へと発展する必然的な構造として捉えられます

例えば、フランス革命は、旧来の封建的な王政(テーゼ)に対する市民の自由と平等の要求(アンチテーゼ)から起こり、共和制という新たな政治体制(ジンテーゼ)へと進展しました。

ヘーゲルにとってこのような出来事は、歴史が単に過ぎ去るものではなく、人間の自由と理性が実現されていく過程そのものなのです。

3.2 ヘーゲルの弁証法と現代思想

ヘーゲルの弁証法は、後の哲学思想に大きな影響を与えました。特に有名なのが、カール・マルクスによる「弁証法的唯物論」への展開です。

マルクスはヘーゲルの弁証法を「逆立ちさせた」と評されるように、精神の発展ではなく、物質的・経済的条件の変化に焦点を当てました。

彼にとっての対立とは、資本家と労働者という階級矛盾であり、これが社会革命というジンテーゼへと導かれると解釈されました。

また、実存主義(キルケゴール、サルトル)やポストモダン思想(デリダ、フーコー)のなかにも、ヘーゲル的思考の影響が色濃く見られます。

彼らはヘーゲルの理性中心主義を乗り越える形で、主体の不安定さや権力構造の複雑さを指摘しつつも、なお対立と展開という枠組みを共有しているのです。

サルトルが唱えた実存主義については、以下の記事で詳しく解説しています。

▶️【章末まとめ】

ヘーゲルの弁証法は、歴史を理性の自己展開として捉え、対立と統合の連鎖が進化を生むメカニズムを示しました。この考え方は、フランス革命やマルクス主義思想などに大きな影響を与え、現代においても歴史理解や社会理論の核心として生き続けています。

第4章:現代社会におけるヘーゲルの弁証法の意義

現代は、急速な社会変化、多様な価値観、情報の洪水といった状況に直面しています。

そうした中で、ヘーゲルの弁証法は単なる哲学理論にとどまらず、現代の社会課題や個人の問題を読み解くための思考ツールとして、あらためて注目を集めています。

この章では、対立と統合という視点から、現代社会が抱えるさまざまな問題と向き合う方法を探っていきましょう。

4.1 対立と統合のプロセス

現代社会は、個人の自由と公共の福祉、テクノロジーと人間性、伝統と革新など、あらゆるレベルで対立に満ちています。

こうした対立は、時に分断を生み、社会の停滞や不安定化を招きます。

しかし、ヘーゲルの弁証法に従えば、対立は克服すべき障害ではなく、進化の契機そのものであり、高次の統合へのステップなのです。

たとえば、環境問題における「経済成長 vs. 環境保護」という二項対立も、両者の衝突から持続可能な成長(SDGs)という新たな統合的視点が生まれつつあります。

また、働き方改革においても、「労働時間の短縮」と「生産性の維持」の対立は、リモートワークや成果主義の導入といった新たな働き方の創出を促しています。

このように、ヘーゲル的視点は「対立を乗り越える」というより「対立を含んだ統合を生み出す」という発想の転換を促します。

4.2 弁証法的思考による自己改革

ヘーゲルの弁証法は、社会だけでなく個人の内面にも応用できます。

私たちは日々、矛盾や葛藤に直面します。

たとえば「安定した職にとどまるべきか、新しい挑戦に踏み出すべきか」といった人生の選択は、多くの人が抱えるジレンマです。

このような内的対立(テーゼとアンチテーゼ)を放置するのではなく、両方の価値を見つめ直すことで、より深い自己理解と新しい生き方(ジンテーゼ)が見えてきます。

このプロセスは、まさに弁証法的思考=対立を経て高次の統合に至る思考法にほかなりません。

現代のライフコーチングやキャリアデザインの分野でも「過去の選択を否定するのではなく、統合して前に進む」というヘーゲル的な考え方が浸透しつつあります。

▶️【章末まとめ】

ヘーゲルの弁証法は、現代社会の対立や多様性を創造的な統合の源泉と捉え直す視点を提供します。また、個人の内面における葛藤や成長の過程にも適用可能であり、より柔軟で本質的な思考の枠組みとして再評価されています。

第5章:ヘーゲルの弁証法の実践的応用

ヘーゲルの弁証法は抽象的な哲学理論であると同時に、現代に生きる私たちが現実の課題にどう向き合い、乗り越えていくかを考えるための実践的な指針でもあります。

本章では、ビジネス、教育、自己啓発といった分野での弁証法的思考の応用例を紹介しながら、ヘーゲル思想の生きた活用法を見ていきます。

5.1 ビジネスにおける弁証法的アプローチ

グローバル市場、技術革新、社会的責任といった多くの相反する課題を抱える現代企業にとって、ヘーゲルの弁証法は重要な思考枠組みとなります。

たとえば、伝統的な製品(テーゼ)と破壊的イノベーション(アンチテーゼ)の間にある対立を「両者の良さを組み合わせた新たなビジネスモデル(ジンテーゼ)」へと昇華させるプロセスは、まさに弁証法の体現です。

さらに、ダイバーシティ経営の文脈でも、異なる価値観の衝突を通じて新たな企業文化や創造的なチームワークを育む実践例が増えています。

多様性は単なる障害ではなく、弁証法的視点から見れば組織の進化に不可欠な要素です。

5.3 教育現場での弁証法的実践

教育分野でも、ヘーゲルの弁証法は生徒の思考力を育てる強力なツールとして活用されています。

たとえば、ディベートや探究型学習では、生徒がある意見(テーゼ)を主張し、それに対する反論(アンチテーゼ)を受け、議論を深めながら、より包括的でバランスの取れた理解(ジンテーゼ)を導き出すというプロセスが行われます。

これは単なる知識の習得ではなく、批判的思考力、柔軟性、創造性を育てる教育であり、弁証法的思考そのものです。

5.4 自己啓発と個人の成長への応用

日々の生活で起こる矛盾や葛藤に対しても、弁証法的思考は非常に有効です。

たとえば「現状維持 vs. 挑戦」のような内面的な対立は、無理にどちらかを選ぶのではなく、両方の要素を融合し、より成熟した選択肢を見つける契機となります。

このような姿勢は、自己啓発やライフコーチングでも推奨されており、矛盾を抱えたまま前進する力を育む上で、弁証法は大きな可能性を秘めています。

▶️【章末まとめ】

ヘーゲルの弁証法は、企業の変革や教育の質の向上、個人の自己成長に至るまで、現実的で多層的な応用が可能な理論です。対立や葛藤を建設的に捉え、新たな統合的価値を創造するための思考プロセスとして、今後ますますその重要性が高まっていくでしょう。

第6章:まとめと今後の展望 — 弁証法が導く新たな視座

ヘーゲルの弁証法は、単なる哲学理論を超えた、人間理解や社会分析のための強力な思考フレームです。

本章ではこれまでの内容を総括し、現代における弁証法の意義、そして今後どのように活用できるかを考察します。

6.1 ヘーゲルの弁証法の総括

ヘーゲルは、歴史や真理が対立と統合を通じて進展すると考えました。

テーゼ(命題)とアンチテーゼ(反命題)の対立が、ジンテーゼ(統合)というより高次の理解を生み出すという構造は、世界のあらゆる現象に適用可能です。

この弁証法の基本構造は、抽象的な論理にとどまらず、

- 歴史的変革

- 社会制度の進化

- 個人の成長

といった具体的なテーマにおいても「矛盾を前向きに扱う」ための方法論として機能します。

6.2 現代社会における意義と応用可能性

情報があふれ、価値観が多様化した現代において、単一の正解や絶対的な価値観を持つことは困難です。

こうした時代にこそ、ヘーゲルの弁証法的アプローチは重要です。

- 政治や経済:利害の衝突やイデオロギーの対立を、建設的な統合に導く道筋

- 教育や育成:異なる意見の尊重と新たな理解の構築

- ビジネスや組織運営:イノベーションと伝統の融合による成長戦略の設計

- 個人の生き方:内面の矛盾を成長の糧として扱う

このように、弁証法は社会と個人をつなぐ哲学的架け橋としての可能性を秘めています。

6.3 今後の展望と読者へのメッセージ

これからの社会は、環境、テクノロジー、グローバル化、アイデンティティといったテーマにおいて、より複雑な対立が顕在化していきます。

こうした局面で問われるのは「どちらが正しいか」ではなく「どうすれば両者を包み込む新たな価値を創出できるか」です。

つまり、弁証法的思考を日常に根付かせることこそが、未来を創る力となります。

▶️【章末まとめ】

ヘーゲルの弁証法は、歴史、思想、個人の成長において「対立と統合」という普遍的構造を提示し、現代の複雑な問題に対する新しい解決の視座を与えてくれる哲学です。

📚 参考文献・引用

- 哲学の門:大学院生研究論集 第2号

- 大阪大学文学部 臨床哲学

- ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル『精神現象学』

- ヘーゲル『論理学』

- 『ヘーゲルの弁証法入門』(各種解説書)

- 現代思想に関する論文・講演記録