アリストテレスの形而上学とは?実体と本質の探求

アリストテレスの『形而上学』は、存在の根源や物事の本質を探求する哲学の基礎的な著作です。

本記事では、アリストテレスの生涯と学問的背景、形而上学の基本概念、実体と本質の違い、四原因説、そして現代への影響について詳しく解説します。

第1章:アリストテレスと形而上学の基礎

古代ギリシャ哲学を代表する思想家アリストテレスは、自然、倫理、政治、論理といった多様な分野において多大な功績を残しました。

なかでも「形而上学(メタフィジカ)」は彼の哲学体系の中心をなすものとして広く知られています。

本章では、アリストテレスがどのような時代に生き、どのような思想的背景から形而上学を構築したのかを振り返るとともに、「形而上学とは何か」という基本的な問いに立ち返ります。

1.1 アリストテレスの生涯と学問的背景

アリストテレスは紀元前384年にギリシャのスタゲイラで生まれ、紀元前322年に亡くなりました。

彼はプラトンの弟子としてアカデメイアで20年間学び、その後、自らの学派リュケイオンを設立しました。

アリストテレスは論理学、自然学、倫理学、政治学など、多岐にわたる分野で重要な業績を残し、「万学の祖」と称されています。

特に『形而上学』は、存在の根本的な問いに対する最も抽象的かつ包括的なアプローチとして知られています。

1.2 形而上学とは何か

「形而上学」という言葉は、ギリシャ語の「メタ・タ・フュシカ」(物理学の後に来るもの)に由来し、物理的現象を超えた存在の本質や原理を探求する学問分野です。

アリストテレスは、自然界の物事を説明するためには、単なる感覚的な現象だけでは不十分であり、その背後にある根本的な実在、すなわち「実体」や「本質」が存在すると考えました。

形而上学は、こうした抽象的な問いに対して、論理的かつ体系的にアプローチするための枠組みを提供しています。

▶️ 章末まとめ

アリストテレスは、多岐にわたる学問分野で業績を残し、特に『形而上学』を通じて存在の本質や原理を探求しました。形而上学は、物理的現象を超えた存在の根源を理解するための学問として位置づけられています。

第2章:実体と本質 ― 形而上学の中心概念

アリストテレスの形而上学において、特に重要視されるのが「実体(ousia)」と「本質(essence)」という二つの概念です。

これらは、存在するものを理解するための基盤となり、アリストテレス哲学の核心を成しています。

本章では、まず「実体」とは何か、次に「本質」とは何かをそれぞれ明らかにした上で、両者がどのように結びついて存在論を形成しているのかを掘り下げていきます。

2.1 「実体」とは何か

アリストテレスの形而上学において、実体は最も基本的な存在の形態であり、すべての物事の根幹にあるものと定義されます。

実体は、個々の物事が「それ自体として存在する」ための根拠となり、変化する外見や属性とは区別される不変の核です。

例えば、ソクラテスは若くても歳をとってもソクラテスという実体を維持します。

2.2 「本質」とは何か

本質とは、物事が持つ固有の性質や特徴、すなわちそのものが「何であるか」を定義する要素です。

実体が物事の存在の根源を示すのに対し、本質はその実体がどのようなものであるかを具体的に規定します。

例えば、人間の場合、単に「存在する」だけではなく、理性を持つ、社会的な生き物である、言語を操るといった性質が本質として考えられます。

2.3 実体と本質の関係性

アリストテレスは、実体と本質は密接に関連していると考えました。

実体は、物事が「それ自体として存在する」ための土台であり、本質は、その土台が具体的にどのような性質を有しているかを示すものです。

言い換えれば、実体が存在の基盤を成し、その上に本質が積み重なって物事の全体像が形成されるという考え方です。

このような実体と本質の関係性は、後の哲学者たちにも大きな影響を与え、存在論や倫理学、さらには科学の理論構築においても重要な議論の対象となりました。

▶️ 章末まとめ

実体は物事の存在の根幹をなし、本質はその具体的な性質を示します。両者は密接に関連し、物事の全体像を理解する上で不可欠な概念です。

第3章:アリストテレスの四原因説

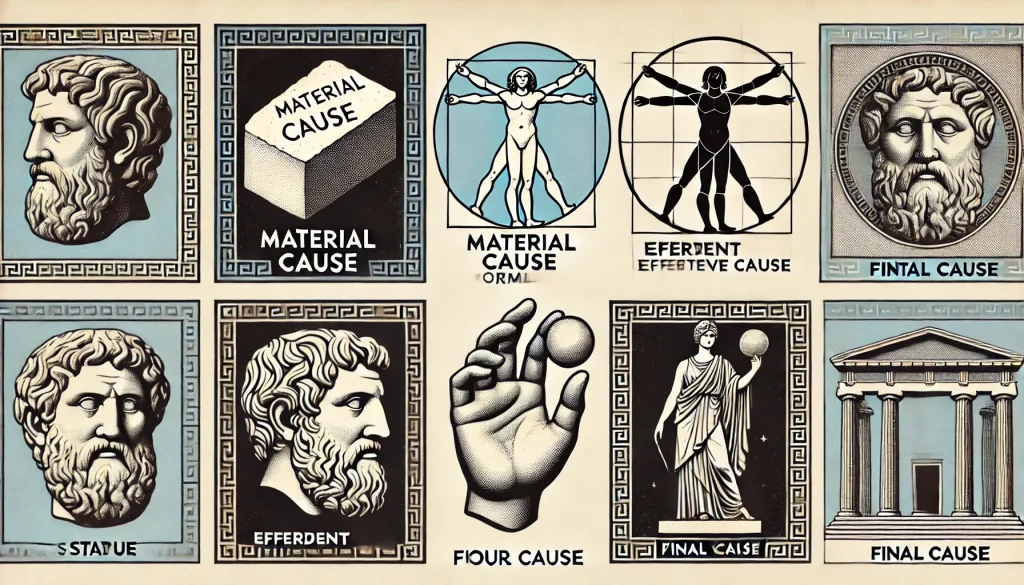

アリストテレスの形而上学を語るうえで欠かせないのが「四原因説(Four Causes)」の理論です。

彼は、あらゆる存在や変化の背後には、複数の原因が同時に働いていると考え、それを4つの異なる視点から体系的に分類しました。

この章では、それぞれの原因——質料因、形相因、作用因、目的因——について詳しく解説し、それらがどのようにして一つの物事を成立させているのかを明らかにします。

3.1 四原因説の概要

アリストテレスは、物事の存在や変化を説明するために、四つの原因(四原因説)を提示しました。これらは以下の通りです。

このようにアリストテレスは、物の存在や生成には複数の観点が必要であると考えました。

単なる物質的説明ではなく「なぜそうなったか」「どうしてそれがあるのか」を多角的に問うことで、物事の深層的理解に至ることができるとしたのです。

3.2 四原因説の応用とその意味

四原因説は、自然科学から人文学まで幅広い分野で応用が可能な理論です。

たとえば、教育現場で生徒の成長を考える際は以下のようになります。

- 質料因:その生徒の個性や資質

- 形相因:教育カリキュラムや授業内容

- 作用因:教員の指導、家庭環境などの外部要因

- 目的因:その生徒がどんな人間になりたいのかという志向性

このように、四原因説を通して物事を立体的に理解する枠組みを持つことは、現代の複雑な課題に対しても大きな示唆を与えてくれます。

▶️ 章末まとめ

アリストテレスの四原因説は、物事の存在と変化を説明するための強力な理論的道具です。質料・形相・作用・目的という四つの視点から多角的に物事を見ることで、単純な因果関係を超えた深い理解を可能にしています。これは、自然現象の理解にとどまらず、人間行動や社会制度の考察においても有効なアプローチです。

第4章:アリストテレスの形而上学と現代への影響

アリストテレスの形而上学は、古代の哲学体系にとどまらず、現代社会の多様な領域でもその影響力を発揮しています。

この章では、アリストテレスが提唱した「実体」「本質」「四原因説」といった概念が、現代の倫理学、論理学、ビジネス、教育、自己啓発といった分野にどのように応用されているのかを具体的に掘り下げていきます。

4.1 現代における「本質」概念の再興

近年、「本質主義(エッセンシャリズム)」という言葉が教育やビジネスの分野で再評価されています。

アリストテレスが述べた「本質」は、物事の核心や固有性を表す概念であり「何であるか」という問いに答えるものです。

たとえば企業においては、商品やサービスの表面的な機能だけでなく「企業の本質は何か」というアイデンティティの確立が、ブランド価値や長期的信頼性を築く上で重要視されています。

これはまさに、アリストテレスの本質論の現代的な応用です。

また個人の生き方においても、自己の「本質」に立ち返ることが注目されています。

多様な選択肢にあふれる現代において、何が自分らしい生き方なのか、自分の価値観とは何かを見極める視点は、まさに形而上学の「本質を問う姿勢」に通じるものがあります。

4.2 論理と倫理の土台としての形而上学

アリストテレスの形而上学は、倫理学と論理学の基礎理論としても重要です。

倫理学への影響

彼の思想は「善とは何か」「幸福とは何か」といった倫理的問いを、感情や結果だけでなく、本質と目的(目的因)を通じて論じるための枠組みを提供しています。

これは後の『ニコマコス倫理学』にも反映され、徳(アレテー)に基づいた行動が「善い生き方」を構成するとされました。

論理学への貢献

また、アリストテレスは「三段論法」などの形式論理の体系を確立した人物でもあり、物事を筋道立てて考える訓練は、現代のディベート、批判的思考教育にも大きな影響を及ぼしています。

つまり形而上学的な思考は「本質を見極める力」や「論理的に物事を説明する力」を鍛えることにつながり、情報過多の現代において真偽や価値を見極めるための知的基盤となるのです。

4.3 教育と自己啓発における応用

アリストテレスの形而上学は、教育現場や自己啓発の分野でも活用されています。

教育の現場

たとえば「探究学習」のような新しい教育手法では、生徒が自ら問いを立てて学びを深めることが重視されており、これは形而上学的な思考法そのものです。

単なる知識の記憶ではなく「なぜそれはそうなのか」「本質は何か」を問う姿勢は、学びの質を高めます。

自己啓発の場面

ライフコーチングやカウンセリングの分野でも「あなたの本質的な価値観は?」「自分にとっての“善”とは何か?」といった問いを通じて、自己理解と自己成長を促す方法が用いられています。

これらは、アリストテレスの形而上学における「実体」「本質」「目的因」の概念を下敷きにしているともいえるのです。

▶️ 章末まとめ

アリストテレスの形而上学は、単なる古典的理論にとどまらず、現代においてもさまざまな分野に影響を与えています。企業経営、教育、自己啓発、倫理、論理といった多岐にわたる分野で「実体とは何か」「本質とは何か」「何のために存在するのか」という問いが再評価されており、形而上学的な思考がその土台として機能しています。

第5章:実践的応用と今後の展望

アリストテレスの形而上学は、哲学理論にとどまらず、現代の実社会においても多くの場面で活用されています。

本章では、形而上学的思考がどのように現代社会に応用されているのか、具体的な実践例を挙げながら解説し、さらに今後の展望と課題についても考察します。

5.1 現代における形而上学的思考の意義

現代社会は、急激なテクノロジーの進化、価値観の多様化、情報の氾濫といった複雑な問題に直面しています。

そのなかで「本質は何か」「目的は何か」といった問いを見失いがちですが、アリストテレスの形而上学的思考は、こうした混乱のなかで根本的な指針を提供してくれます。

たとえば、AIやデータ分析に基づく効率性が重視される一方で「人間とは何か」「人間らしさとは何か」といった本質的な問いが再び注目されています。

形而上学的視点を持つことで、短期的な成果ではなく、長期的かつ本質的な価値を見据えた意思決定が可能になるのです。

5.2 実践例:形而上学的アプローチの応用例

企業理念とブランディング戦略事例

あるグローバル企業では、ブランド再構築に際して「我々の企業の本質は何か?」という問いを中心に据えました。

これまでの短期的利益志向から脱却し、「存在の目的(目的因)」と「理念(本質)」に立ち返ることで、社員の帰属意識や社会的信頼の向上を実現しています。

教育プログラム事例

中高一貫教育の現場では、従来の詰め込み式から脱却し、「なぜ学ぶのか」「私は何者か」といった根源的な問いに向き合う哲学対話が導入されています。

アリストテレスの形而上学は、生徒が自分の本質を認識し、主体的に学びを選択する姿勢を養う基盤として機能しています。

個人の自己啓発事例

ライフコーチングや自己分析においても、形而上学の枠組みが活用されています。

「あなたにとって“存在する意味”とは?」「あなたの行動はどのような“目的因”に基づいているか?」という問いは、個人の成長と目標達成を促す強力なツールです。

5.3 今後の展望と課題

【1】抽象性の壁を乗り越える

形而上学は難解で抽象的なイメージを持たれがちです。

しかし、それを具体的な事例や比喩を交えて語ることで、多くの人にとって理解しやすくなります。

教育・出版・ワークショップなどでは、このような「翻訳」が今後ますます求められるでしょう。

【2】実践への橋渡し

理論と実践の乖離を防ぐためには、形而上学的概念を具体的な日常行動や組織運営にどう活かすかを明示する必要があります。

ケーススタディやフレームワーク化された教材を整備することで、形而上学の「道具としての再定義」が可能になります。

【3】相対主義との対話

現代社会は、価値観の相対化が進んでおり、普遍的な「本質」を語ることに警戒が向けられています。

しかし、アリストテレスのように、普遍と個別のバランスを取る視点を持つことで、文化や背景の違いを超えて通用する哲学が見出される可能性があります。

▶️ 章末まとめ

アリストテレスの形而上学は、哲学の枠を超えて、現代社会の企業戦略、教育、自己啓発といった多くの実践分野で応用されています。「本質を問う姿勢」「目的を見極める視点」は、混迷する現代において普遍的価値を提供するものであり、その可能性は今後さらに広がっていくと期待されます。

第6章:まとめと今後の展望 — 本質を問う生き方への示唆

アリストテレスの形而上学は、古代哲学の金字塔であると同時に、現代においてもなお色褪せることのない思想体系です。

本章では、本記事の総括としてアリストテレスの形而上学の全体像を振り返り、現代におけるその意義と、読者に向けた今後の実践的な活用の可能性についてご紹介いたします。

6.1 アリストテレスの形而上学の総括

これまでに述べてきたように、アリストテレスの形而上学は「実体(ウーシア)」と「本質(エイドス)」という二つの重要な概念を柱としながら、存在の根源的な問いに挑んだ学問です。

彼は、感覚的な世界の背後にある、普遍的で変わらぬ構造を理性的に探求しようと試みました。

また、「四原因説(質料因・形相因・作用因・目的因)」によって、物事がどのように存在し、なぜ存在するのかを多角的に捉えるための枠組みを提供しました。

これにより、世界のあらゆる現象に対して、理論的な解釈と意味の探求が可能となったのです。

6.2 現代における形而上学の意義と実践

現代社会では、目まぐるしく変化する環境のなかで、しばしば「本質」を見失いがちです。

情報の多さ、スピードの速さ、成果主義の拡大といった背景が、短期的視点や表層的判断を助長しています。

そうした今だからこそ、アリストテレスの形而上学が持つ「普遍性への志向と意味の追求」という視点が新たに評価されているのです。

- 教育の現場では、思考の深さや本質的理解を養う教材として活用され、

- ビジネスでは、企業理念の再構築やブランディング戦略の軸として機能し、

- 個人レベルでは、自己分析や価値観の明確化に貢献しています。

形而上学は、今後もこうした多様な分野で、「根源を問う知性」として広がっていくことでしょう。

6.3 読者へのメッセージ

読者の皆さまにお伝えしたいのは、アリストテレスの形而上学は難解な理論にとどまるものではないということです。

それは、あなた自身の人生、仕事、人間関係において、「なぜ?」「何のために?」と問い直す勇気と指針を与えてくれるものです。

- 目の前の現象に流されず、

- 他人の評価にとらわれず、

- 自分自身の実体と本質に立ち返る。

その姿勢こそが、混迷する時代の中でブレずに生きるための力になります。

アリストテレスがかつて投げかけた問い――「存在するとはどういうことか?」

この問いは、今を生きる私たちにも等しく響いています。

参考文献・引用

- アリストテレス『形而上学』

- 『古代哲学概論』

- 形而上学の現代的応用に関する論文集

- 倫理学・論理学に関する通史的文献