アリストテレスの倫理学とは?美徳と中庸が導く自己実現の道

アリストテレスの倫理学は、約2400年前に語られたにもかかわらず、今もなお「どう生きるべきか」を私たちに問いかけてきます。

成果主義や効率性に押し流されがちな現代社会において、彼が提唱した「美徳」や「中庸」の思想は、持続可能な幸福や調和のある人生への道しるべです。

本記事では、アリストテレスの倫理学がなぜ今、必要とされているのか、その理論と現代的な実践例を通じて探っていきます。

第1章:古代ギリシャの知恵が現代に問う──アリストテレスの人物像を読み解く

アリストテレスの思想を深く理解するには、まず彼がどのような人物であり、どのような時代背景に生きていたのかを知ることが重要です。

この章では、彼の生涯とその思想形成の道のりを辿ります。

1.1 哲学は誰のため?──時代とともに歩んだアリストテレスの思想形成

アリストテレスは紀元前384年、マケドニア王国のスタギラに生まれました。

師プラトンの下で学びつつも、イデア論に批判的な立場をとり、観察と経験に基づく実証的哲学を展開します。

彼の哲学は、後世の思想・科学に深い影響を与えただけでなく、現代における知の体系にもその礎を提供しています。

1.2 多分野にまたがる天才──自然から倫理へ広がる思考の軌跡

自然界の研究に始まり、社会や人間の行動にまで広がるアリストテレスの哲学は「人間とは何か」という問いに真摯に向き合うものでした。

倫理学の分野では、理性と習慣に基づく「美徳」の重要性を強調し、抽象的な理論だけでなく、実生活に根ざした知恵として展開されました。

1.3 「どう生きるか」に挑んだ哲学──アリストテレス倫理学の社会的意義

アリストテレスの倫理学は、自己実現と社会的調和を同時に追求する理論です。

この倫理学は、現代においても自己啓発や倫理教育に応用され、個人と社会の在り方を見つめ直す視点を提供しています。

▶️【章末まとめ】

アリストテレスは、観察と実践に基づく哲学を通じて、美徳と中庸の考え方を倫理の中心に据えました。その思想は、現代人の「よりよく生きるとは何か」という問いに対する有力なヒントを与えてくれます。

第2章:なぜ今、美徳と中庸なのか?──アリストテレス倫理学の基礎構造を知る

現代社会の倫理的混乱において、アリストテレスの美徳と中庸の思想は再び注目されています。

この章では、その核心となる基本概念を整理し、倫理の土台を再発見します。

2.1 美徳は訓練で育つ──勇気・節制・賢明さがなぜ現代に必要なのか

アリストテレスにとって、美徳(アレテー)は単なる理想論ではありません。

それは人が幸福に生きるための具体的な行動指針です。

勇気・節制・正義・賢明さといった徳は、社会で誠実に生きるための基盤となります。

これらは先天的な資質ではなく、日々の習慣と教育によって誰もが身につけられるものとされました。

現代では、効率や成果が重視される中で、これらの内面的な価値が見過ごされがちです。

だからこそ、改めて「人としてどうあるべきか」を問い直す美徳の概念は、自己成長と社会の健全化の鍵となるのです。

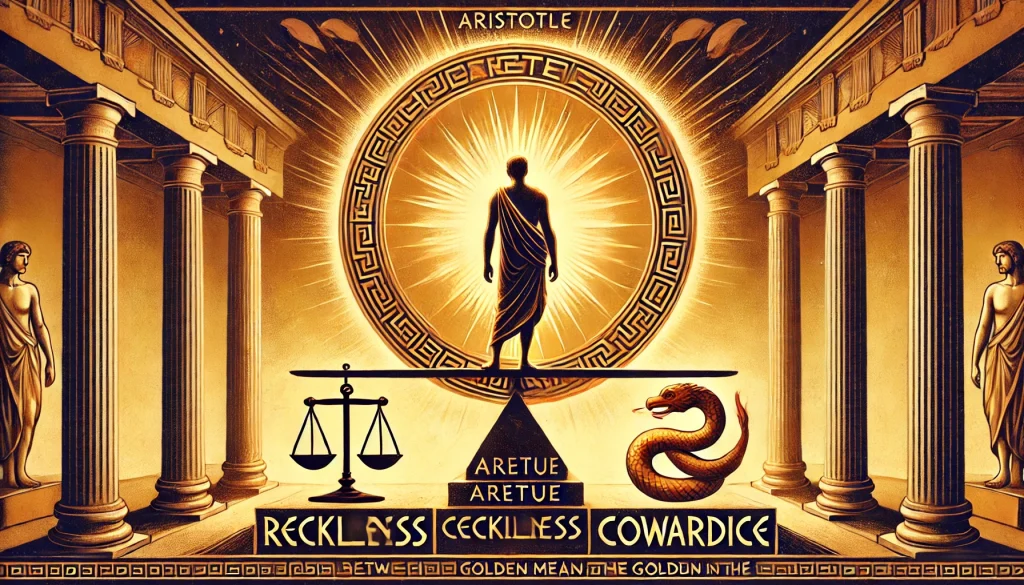

2.2 中庸が導く“ちょうどいい”判断力──極端を避ける知恵の磨き方

アリストテレスの「中庸(メソテース)」は、極端な行動や感情を避け、その中間に位置する適切な状態を選ぶことを意味します。

たとえば、勇気は無謀と臆病の中間に、寛大さは浪費とけちの中間にあるとされます。

この原理は、現代におけるリスクマネジメントやストレスコントロールにも応用可能です。

中庸の感覚を身につけることで、私たちは日常の選択や対人関係において、より落ち着いた、持続可能な判断ができるようになります。

2.3 習慣が人をつくる──美徳と中庸はどう実生活で身につくのか?

美徳や中庸は、理論的に理解するだけでは不十分です。

アリストテレスは「繰り返し行うことで人はそのようになる」と述べ、日常的な行動こそが人格形成の基礎であると説きました。

現代でも、習慣化やマインドフルネスといった考え方が注目されているのは、こうした哲学的背景と共鳴しているからです。

家庭・学校・職場といった社会のあらゆる場面で、美徳を意識した言動を積み重ねることが、自分らしい人生の実現につながります。

▶️【章末まとめ】

美徳は日々の行動と意識によって育てることができる実践的な指針です。中庸は、複雑な現代社会をしなやかに生き抜くための知恵であり、自己の判断力を磨くための重要な視点となります。

第3章:幸福はゴールではない──アリストテレスが語る「自己実現という生き方」

現代社会では、成功や達成が幸福の指標とされがちです。

しかしアリストテレスは、理性と美徳に基づいた自己実現こそが真の幸福だと説きました。

本章では、その思想の核心に迫ります。

3.1 成功より充実──エウダイモニアが意味する“深い幸せ”とは

アリストテレスが描いた幸福(エウダイモニア)は、単なる快楽や一時的な満足ではありません。

それは人間が理性を用い、自らの能力を最大限に発揮して生きることによって得られる、持続的で内面的な充足状態を指します。

つまり、成功よりも「充実した人生こそが本当の幸せ」であると彼は説いたのです。

この考え方は、現代の自己啓発やウェルビーイングの思想とも共鳴します。

社会的成功が幸福の全てではないという視点は、多忙な現代人にとって非常に大切な再発見となるでしょう。

3.2 美徳は一生モノ──日常で育てる「なりたい自分」の育て方

美徳は瞬間的に手に入るものではなく、繰り返しの実践と内省によって育まれていく「生き方の技術」です。

アリストテレスは、人間はその行動によって形づくられる存在であると考え、日常生活の中での一貫した行動が人格形成に直結すると説いています。

現代でも、この思想は「習慣が人格をつくる」「ライフスタイルが人生を決める」といった理念として生き続けており、自己成長において美徳の重要性はますます高まっています。

3.3 社会にこそ必要な中庸──バランス感覚がもたらす共生の倫理

中庸の精神は、個人の幸福だけでなく、社会の調和や公共の倫理にも深く関わっています。

たとえば、過度な競争や利己主義が問題視される現代において、極端に偏らない「バランスの取れた判断力」は、リーダーや政策決定者にとって不可欠な資質です。

また、多様な価値観が共存する社会において、中庸は対話と妥協を通じた合意形成の鍵ともなります。

アリストテレスの思想は、まさに今の時代に求められる「共生のための倫理学」なのです。

▶️【章末まとめ】

幸福(エウダイモニア)は、内面的な満足と自己の可能性の実現によって築かれる深い幸福です。美徳と中庸の実践は、個人の自己成長だけでなく、社会全体の健全な共存にも寄与します。

第4章:アリストテレスの倫理学が現代社会で“効く”理由とは?

テクノロジーの進化や多様な価値観の交錯により、私たちの社会はかつてないスピードで変化しています。

この混迷の時代にこそ、アリストテレスが語った「美徳」と「中庸」の倫理が、普遍的な価値として見直され始めています。

本章では、アリストテレスの思想がいかに現代の課題に応答し得るかを、具体的な視点から探っていきます。

4.1 変化の激しい時代にこそ、美徳が指針になる

現代社会は急速な技術革新やグローバル化により、かつてないスピードで変化を遂げています。

そんな不安定な時代において、アリストテレスの美徳倫理は、「どう生きるか」という根本的な問いに立ち返るための確かな指針を与えてくれます。

内面的な一貫性や自己統制を重視するこの倫理観は、目まぐるしく変わる環境下でもブレない自己像を保つために有効です。

4.2 組織も個人も「中庸」があってこそ持続できる

ビジネスの現場では、短期的利益を追うあまり、組織の持続性が損なわれる例も少なくありません。

アリストテレスの中庸思想は、このような極端を避け、長期的視野に立った経営判断を可能にします。

また、個人にとっても中庸は、ストレス社会における精神的バランスを保つための知恵であり、ワークライフバランスや意思決定において活用されています。

4.3 AI時代における判断力と倫理観──古代の知恵が拓く未来の可能性

AIやビッグデータによる自動化が進む現代において、人間に求められるのは、単なる知識やスキルではなく「判断力」や「倫理観」です。

アリストテレスが説いた美徳と中庸は、こうした文脈でも重要性を増しています。

技術が人間の判断を補完する存在であるならば、その根底にあるべき倫理的判断の基準を養うことが不可欠なのです。

▶️【章末まとめ】

急速に変化する社会の中で、アリストテレスの倫理学は、個人・組織・社会に共通する“バランス”と“持続可能性”のヒントを与えます。古代の知恵が、現代の混迷に対して新たな視点と方向性を照らしてくれるのです。

第5章:美徳は“使える哲学”──現代に息づくアリストテレス倫理学の実践例

社会に生きる私たちは、日々の意思決定において何を指針とすべきか悩む場面が多くあります。

アリストテレスの倫理学は、教育やビジネス、自己啓発といった実践的な場面において、その指針となる普遍的価値を提供してくれます。

5.1 子どもが育ち、大人が学び直す──教育現場で活かされる中庸の知恵

現代の教育現場では、学力だけでなく人間性を育む教育が求められています。

その教育現場注目されているのが、アリストテレスの美徳と中庸の概念です。

たとえば、対話型授業や哲学カフェでは「何が正しい行動か」を考える時間が設けられ、思考力や倫理観を養う実践が広まっています。

また、自己省察を促すワークショップでは、日常の行動を振り返りながら「中庸を保つにはどうすればよいか」を考えることが奨励されています。

これは、学校教育が人格形成の場であるという視点と強く結びついています。

5.2 リーダーシップと企業文化に宿る美徳──経営に活きる古代哲学

ビジネス分野でも、アリストテレスの倫理学が再評価されています。

たとえば、組織運営において「中庸の原則」を取り入れることで、極端なトップダウンや放任型マネジメントを避け、健全な組織文化を醸成する試みがなされています。

さらに、倫理的な意思決定が求められる経営層にとって、美徳の概念は重要です。

これは、サステナビリティ経営とも親和性が高く、長期的視野に立つ戦略の軸となります。

5.3 自分を深く知りたい人のためのアリストテレス──自己啓発の“倫理的軸”

ライフコーチングや自己啓発の分野でも、アリストテレスの倫理学は静かに根を張り始めています。

たとえば「理想の自分像」を描くだけではなく、それを実現するために日々の行動をどう積み重ねるか──このプロセスこそが美徳の実践に他なりません。

現代の自己啓発では、単なる目標達成だけでなく「内面的な充実」や「自己一致感」が重視される傾向があります。

▶️【章末まとめ】

アリストテレスの倫理学は、教育・企業・自己啓発といった多様な領域で応用され、現代社会のさまざまな課題に応える指針となっています。理論にとどまらず、実生活に根ざした哲学として、今なお生き続けているのです。

第6章:アリストテレスが教えてくれた「よく生きる」とは何か

自己実現や幸福のあり方を見つめ直す時、アリストテレスの倫理学は古代の知恵でありながら、現代にも通じる明快な視点を与えてくれます。

この章では、人生の指針としての哲学が、これからの時代にどう活かされるかを考察します。

6.1 哲学は生活の知恵──変化の中で選ぶ“持続可能な幸福”

アリストテレスの倫理学は、美徳と中庸の実践を通じて、自己実現と社会的調和を両立させる「生き方の哲学」として現代に息づいています。

表面的な成果や短期的な幸福ではなく、理性的な行動と習慣によって育まれる“持続可能な幸福”──それこそが、アリストテレスの目指したエウダイモニアなのです。

この考え方は、情報過多で変化の激しい現代社会において、何を基準に生きるべきか迷う人々にとって、心の羅針盤となります。

6.2 未来に橋をかける倫理学──読者へのメッセージと提案

これまで見てきたように、アリストテレスの倫理学は古代の枠を超えて、現代の教育、ビジネス、個人の生き方に多くの示唆を与えてきました。

今後ますます多様化・複雑化していく社会において、内面的な価値や倫理観が問われる場面は増えていくでしょう。

読者の皆さんには、アリストテレスの思想を単なる知識としてではなく、日々の判断や行動の中で生かしていただきたいと願っています。

自らの美徳を育て、中庸を意識する生活こそが、真に豊かで調和のとれた社会をつくる第一歩になるはずです。

▶️【章末まとめ】

アリストテレスの倫理学は、現代人が「どう生きるか」を考える上で極めて実践的かつ普遍的な理論です。哲学とは、日常に根ざした生き方の技術であり、持続可能な幸福と社会的調和を目指す知恵なのです。

■ 参考文献

- アリストテレス『ニコマコス倫理学』(岩波文庫など各種訳)

- アリストテレス『形而上学』

- 『古代哲学概論』

- 現代倫理学および自己啓発に関する論文・書籍

■ 参考ウェブサイト