存在論とは?プラトンから現代思想までやさしく学ぶ哲学入門

現代社会に生きる私たちは、日常の中で「存在」という言葉を何気なく使っています。

しかし、この「存在」という概念は、単に「ある」状態を示すだけでなく、私たちの根源的な問いや生き方に大きな影響を及ぼす非常に奥深いテーマです。

本記事は、存在論入門として、存在の意味やその本質、そしてその概念が人間の自己認識や倫理、さらには現代社会のさまざまな問題にどのように影響を与えているのかを徹底的に解説いたします。

ハイデッガーが唱えた存在論については、以下の記事で詳しく解説しています。

第1章:存在論の基礎 – 存在と本質、現象と実体

1.1 存在とは何か

存在論とは、「何が存在するのか」だけでなく、その存在がどのように存在しているのか、その在り方や意味を問う哲学の一領域です。

たとえば、「机がある」という事実は単なる物理的な実体にとどまらず、机の使い方や文化的な文脈によって、机は「学びの場」「仕事の場」としても捉えられます。

つまり、存在とは物質的側面だけでなく、その背後にある価値や意味を含んでおり、それらが複合的に交差する概念です。

存在論の問いは、私たちが「世界をどう見るか」「自分自身をどう捉えるか」といった思索の出発点でもあります。

1.2 存在と本質 – 定義とその区別

存在するものが持つ「本質」と「属性」を区別することは、哲学において基本的な視点です。

本質とは、ある存在がその存在たる所以であり、どのような状況でも変わらない核心的な性質です。

たとえば、人間にとっての「理性」や「社会性」は、本質と考えられます。

一方、属性とは、外見や趣味、言動といった可変的な要素であり、時代や環境によって変わり得る側面です。

つまり、私たちが「誰か」を理解する際に、表面的な属性に惑わされず、その人の本質に迫る視点が必要になります。

この本質と属性の区別は、自己理解や他者理解、倫理判断においても重要な思考基盤となります。

1.3 現象と実体 – 知覚されるものとその裏側

存在論では「現象(phenomenon)」と「実体(substance)」の区別も重要です。

現象とは、私たちの五感で直接捉えることができる情報、つまり色、音、香り、形などです。

たとえば「赤いリンゴ」を見たとき、私たちはその色や香り、形といった現象を感知しています。

しかし、それらの現象の奥には「リンゴという実体」が存在しています。

これは物理的にリンゴであるというだけでなく、「食べ物」「贈り物」「文化的象徴」といった多面的な意味を含むものでもあります。

この現象と実体の区別は、単なる知覚以上に、世界を深く理解するための鍵となります。

第2章:古代哲学における存在論 – プラトンとアリストテレスの視点

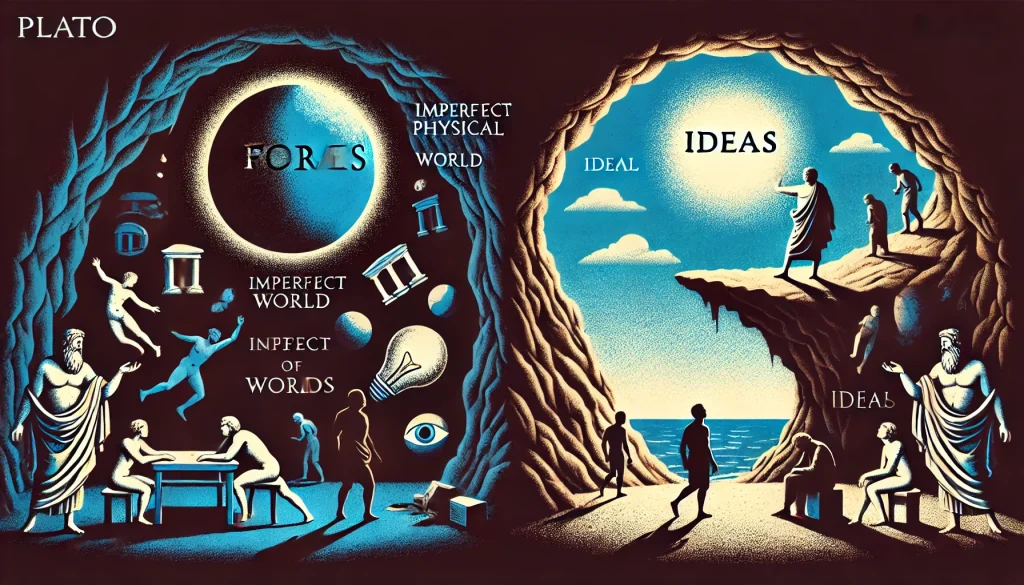

2.1 プラトンのイデア論 – 理想形の探求

プラトン(紀元前427年〜紀元前347年)は、古代ギリシャ哲学を代表する思想家であり、その思想は存在論に大きな影響を与えています。

彼が提唱した「イデア論」は、現実世界の背後にある普遍的で完全な「イデア(idea)」の存在を前提としています。

現実世界に存在するすべての物事は、イデアの不完全な模倣であり、本当の意味で「存在している」とは言えないというのが、プラトンの立場です。

たとえば、美しい絵画や音楽は「美のイデア」を部分的に表現したものでしかなく、真に存在する「美」はイデアの世界にあるとされます。

この考え方は、私たちが現実をどのように捉えるべきか、何を本質的な存在とみなすかについて、深い思索を促します。

また、倫理や芸術、教育など幅広い分野に応用され、現代においても多くの示唆を与えています。

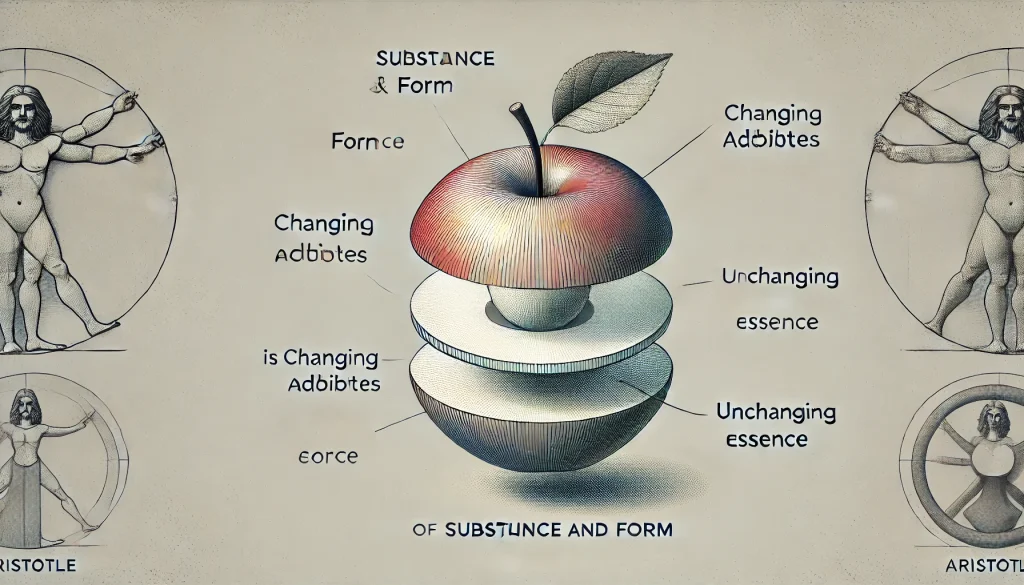

2.2 アリストテレスの実体論 – 現実世界における存在の本質

プラトンの弟子でありながら、アリストテレス(紀元前384年〜紀元前322年)は師とは異なる立場から存在論を展開しました。

彼は「実体(ousia)」という概念を中心に据え、あらゆるものは現実世界において実体として存在すると考えました。

アリストテレスにとって、存在とは具体的なものであり、「リンゴ」は単に「リンゴのイデア」の模倣ではなく、現実の世界において実体として成立しているとします。

そして、そのリンゴには「リンゴらしさ」という本質(エイドス)と、それを実現するための素材(ヒュレー)が存在すると説きました。

このように、彼の実体論は形相(エイドス)と質料(ヒュレー)という二つの概念に基づいており、物事の変化や生成消滅といった現象を合理的に説明するための枠組みを提供しました。

また、アリストテレスは「四原因説(質料因・形相因・作用因・目的因)」を提唱し、存在するものの成り立ちを多角的に分析しました。

たとえば、彫像の存在は「素材(質料因)」「形(形相因)」「彫刻する行為(作用因)」「完成を目指す目的(目的因)」の四つによって説明されるというわけです。

この実体論は、中世スコラ哲学や近代自然科学にまで強い影響を与え、「なぜそれは存在するのか」という問いへの明快なモデルとして長く受け継がれていきました。

次章では、近代哲学の転換点となったデカルトの思想を中心に、存在論がどのように自己認識や認識論へと展開していったのかを見ていきます。

第3章:近代・現代の存在論 ― 自我と多元性の再発見

3.1 デカルトの方法的懐疑 ― 「我思う、故に我あり」

ルネ・デカルト(1596年–1650年)は、近代哲学の父と称される思想家です。

彼の哲学的アプローチは、それまでの権威や伝統に依存せず、すべてを疑うことから出発するという「方法的懐疑」に基づいています。

デカルトは、五感も、世界も、他者の存在すらもすべて疑いうると考えました。

しかし、「私は今、疑っている」という行為そのものは否定できません。なぜなら、疑うためには思考している主体が存在しなければならないからです。

この論理から導かれたのが、哲学史上有名な命題、「我思う、故に我あり(Cogito, ergo sum)」です。

デカルトにとって、唯一確かな存在は、思考する自我(コギト)でした。

この自我の確実性を出発点に、彼は世界の存在や神の存在を再構築しようと試みました。

デカルトの存在論は、自分自身を疑いようのない基盤とすることで、近代的な「主観」の思想を生み出したのです。

3.2 カントと現象・物自体の区別

イマヌエル・カント(1724年–1804年)は、デカルト的な主観と客観の分離を乗り越えるために「人間の認識は主観と対象の相互作用によって成り立つ」という画期的な見解を打ち出しました。

カントにとって、私たちが知覚できるのは「現象(Erscheinung)」だけであり、その背後にある「物自体(Ding an sich)」には直接アクセスできないとされます。

つまり、存在そのものを完全に把握することは不可能であり、あくまでも私たちの知覚の枠組みの中で捉えられるに過ぎないのです。

この考え方は、「存在とは何か?」という問いに対して、絶対的な答えは存在せず、人間の認識の限界を踏まえて思索しなければならないという姿勢を生み出しました。

3.3 現代存在論 ― 多元性と流動性の時代へ

20世紀以降、存在論は再び大きく変容します。

特にハイデガー、サルトル、メルロー=ポンティなどの哲学者たちは、存在そのものを静的な「もの」ではなく、時間的・関係的に構成される動的な現象として捉えました。

たとえば、ジャン=ポール・サルトルは「実存は本質に先立つ」と述べ、人間はまず「存在してしまっており」、その後で自らの生き方を通して意味を見出していくと主張しました。

これは、自由と責任の重さを強調する思想でもあります。

また、現代の社会学・言語哲学では、存在は言語によって構築され、文化や文脈によって異なる意味を持つと考えられています。

これにより、存在とは固定的な本質を持つものではなく、常に生成され、変容するプロセスとして理解されるようになりました。

こうした多元的・流動的な存在論は、ジェンダー、アイデンティティ、人工知能など、現代的な課題にも応用されており、「私たちは何者なのか?」という問いに、多様な答えを許容する柔軟な枠組みを提供しています。

次章では、このような現代的な存在論が、私たちの社会や生き方にどのような示唆をもたらすのかを考察していきます。

第4章:現代社会への示唆 ― 存在論から見つめ直す私たちの暮らし

4.1 自己認識の深化 ― 「私は誰か」を問い直す哲学的アプローチ

現代の忙しい生活の中で、私たちは「自分は何者か?」という問いを深く考える機会を持ちにくくなっています。

しかし、存在論の視点は、自己を見つめ直すための強力なツールとなり得ます。

「私はどんな価値観を大切にしているのか?」「なぜ今の選択をしているのか?」といった問いを立てることで、日常の行動や思考に内在する意味が明らかになります。

これは単なる自己啓発ではなく、哲学的な自己理解の深化であり、自己肯定感や生きがいの向上にもつながります。

4.2 倫理観と価値観の再構築 ― 「正しさ」を再定義する

現代社会では、効率性や成果主義といった価値観が重視される一方で、倫理的な問いや本質的な価値が置き去りにされがちです。

存在論は、こうした状況に一石を投じる存在です。

たとえば、環境問題への取り組みを考える際、「自然は人間の道具か?共に存在するものか?」という問いが立ち上がります。

このような問いは、存在するものすべてに意味があるとする存在論的視点から見れば、自然との共生や持続可能性を考える出発点となります。

また、労働や教育、テクノロジーとの関わりにおいても、人間らしい価値とは何かを再考する必要性が高まっています。

存在論は、単なる理論ではなく、実践的な倫理観の再設計にも寄与できるのです。

4.3 働き方とアイデンティティ ― 「働く自分」を見直す視点

現代の働く社会では、AIやグローバル化の進展によって、「自分の役割とは?」「自分はどこに存在価値を見出すか?」という問いが一層切実になっています。

存在論的な視点で自己の職業や役割を問い直すことは、モチベーションの向上やキャリア選択の軸にもなり得ます。

たとえば、「この仕事は自分にとってどういう意味があるのか?」という問いは、働き方そのものの哲学的再構築を促します。

また、組織における人間関係やリーダーシップにおいても、存在論的アプローチは有効です。

「他者の存在をどう認めるか」「多様な価値をどう受け入れるか」といった問いは、ダイバーシティやインクルージョンの実現にもつながるでしょう。

このように、存在論は抽象的な思想にとどまらず、私たちの生き方・働き方・考え方に深い影響を与える実践的哲学として、現代において重要な役割を果たしているのです。

次章では、こうした存在論的視点がどのように日常生活に落とし込めるか、実践例や読者への問いかけを通じてさらに深めていきます。

第5章:存在論の実践 ― 日常に哲学を活かす方法

5.1 自己改革の実例 ― 「存在を問い直す」ことで変わった人生

存在論は机上の空論ではありません。

ここでは、実際に存在論をきっかけに人生を見つめ直し、新たな方向に踏み出した人々の事例をご紹介します。

事例1:キャリア転換を決意した社会人

ある30代の会社員は、「自分はなぜこの仕事をしているのか?」「この働き方は自分にとって本質的なものか?」と疑問を抱くようになり、存在論の入門書を読み始めました。その中で、「自分の選択こそが自分の存在を定義する」というサルトルの言葉に衝撃を受け、数年後には転職を果たし、今では教育分野で生きがいを感じながら働いています。

事例2:子育てに悩む親の再発見

ある母親は、子育てに正解を求めすぎる自分に疲れ、「存在することに意味がある」というハイデガーの言葉に出会いました。それ以降、「役割ではなく、子ども自身の存在を尊重する」視点に切り替えることで、親としての在り方に大きな変化が生まれたといいます。

このように、存在論は自己理解や他者理解を深め、行動の根本的な動機を問い直す力を持っています。

5.2 読者への問いかけ ― あなたの「存在」はどう語れるか?

本記事の締めくくりとして、読者の皆さまにもいくつかの問いを投げかけてみたいと思います。

これらの問いは、今すぐに答えが出なくても構いません。「問いを持つこと」自体が哲学的営みの第一歩なのです。

- あなたが「存在する」とは、どういう意味でしょうか?

- あなたの人生において、「本質」と「属性」をどう分けて考えられますか?

- あなたはどのように他者の存在を認め、共に生きようとしていますか?

このような内省的な問いを通して、自分自身との対話を深めることが、存在論を日常に取り入れる第一歩です。

5.3 哲学の連載企画と今後の展望

この記事を皮切りに、今後も存在論に関するさまざまなテーマで連載を予定しております。

たとえば

- 実存主義と自由:行動の選択と責任

- 技術社会と存在:AIと人間の境界線

- 死と存在論:有限性をどう生きるか

このようなテーマを通して、現代に生きる私たちが、自分自身と世界の関係をどう捉えるかについて、さらに深い対話を促していきたいと考えています。

第6章:まとめと展望 ― 存在論を未来へ活かすために

本記事では、「存在とは何か?」という根源的な問いを出発点に、古代から現代までの哲学的展開を辿りながら、存在論の多層的な意義と現代社会への応用可能性を考察してきました。

存在は単なる「そこにあること」ではなく、意味・価値・関係性に満ちた豊かな現象であるということ。

そして、その問いは自己理解や社会理解、さらには倫理的・実践的な選択へとつながっていくということ。

プラトンのイデア論、アリストテレスの実体論、デカルトの自我、カントの認識論、サルトルやハイデガーの実存哲学、そして現代の多元的な存在論まで、それぞれの思想は一つの答えではなく、多様な問いの出発点として私たちに力を与えてくれます。

今後も「存在とは何か?」という問いを持ち続けることは、変化の激しい現代において、自分らしく生きるための羅針盤となるでしょう。

内なる問いに、真実の道しるべを。

これからも「哲学の羅針盤」とともに、知の航海を続けてまいりましょう。

【参考文献・引用】

- プラトン『国家』『饗宴』

- アリストテレス『形而上学』

- デカルト『方法序説』

- カント『純粋理性批判』

- サルトル『存在と無』

- ハイデガー『存在と時間』

- 現代哲学入門各種文献