SNS時代の新常識? プラトン『洞窟の比喩』で暴く、あなたが信じる”現実”の正体

「当たり前だと思っていたことが、実は違った…」

「メディアの情報やSNSの意見、本当に正しいのかな?」

「なぜ人は、都合の良い情報ばかり信じてしまうのだろう?」

私たちは、日々大量の情報に触れ、それらが「真実」であるかのように受け止めています。

しかし、本当に私たちは世界の真実を直接見ているのでしょうか?

あるいは、誰かによって作られた「影」や「幻想」を、現実だと信じ込んでいるだけなのでしょうか?

古代ギリシア哲学の巨匠プラトン(Platon)は、約2400年前に書かれた主著『国家』の中で、この根源的な問いに対し、人類の認識と真実の関係を鮮やかに描き出した寓話「洞窟の比喩(洞窟の寓話)」を提示しました。

この記事では、プラトンの「洞窟の比喩」の核心を分かりやすく解説し、それが現代社会における私たちの情報との向き合い方、教育、リーダーシップ、そして「真実」を見抜く知恵にどう活かせるのかを探ります。

プラトンとは?古代ギリシア哲学の巨匠、真理と理想国家を追い求めた生涯

プラトン(Platon, 紀元前427年頃 – 紀元前347年頃)は、古代ギリシアの哲学者であり、西洋哲学史上、最も大きな影響を与えた人物の一人です。彼の哲学は、後の西洋思想のほとんど全てが「プラトンへの脚注に過ぎない」と言われるほど、その根幹を築きました。

ソクラテスの弟子として

プラトンは、アテネの名門貴族の出身で、若い頃にソクラテスの弟子になります。

ソクラテスが不当な裁判によって死刑になったことは、プラトンに深い衝撃を与え、政治と真理の追求に対する彼の生涯の情熱を決定づけました。

彼は、ソクラテスが追求した「普遍的な善」や「知」の探求を、さらに体系的な哲学へと発展させました。

アカデメイアの創設と著作

プラトンは、アテネに「アカデメイア(Academia)」という学園を創設しました。

これは西洋初の高等教育機関とされ、後の大学の原型ともなりました。

彼は対話篇形式で多くの著作を残し、そのほとんどに師ソクラテスを登場させています。

代表作には『国家』、『饗宴』、『パイドン』などがあり、彼の思想の全貌を知ることができます。

プラトン哲学の全体像:「イデア論」の基礎

プラトンの哲学の核心にあるのは「イデア論(Theory of Forms)」です。

彼は、私たちが見たり触れたりする現実の世界(現象界)は、移ろいやすく不完全なものであり、その背後には、永遠に変わらない完璧な「形(イデア)」の世界(イデア界)が存在すると考えました。

例えば、私たちが目にする個々の「美しいもの」は、完璧な「美そのもの(美のイデア)」の不完全な模倣に過ぎない、という考え方です。

真の知識とは、この感覚的な世界を超えたイデアの世界を理性によって認識することだとプラトンは説きました。

「洞窟の比喩」は、この「イデア論」を象徴的に表現したものであり、私たちが普段「現実」だと思っているものが、実は真実の「影」に過ぎない可能性を示唆しています。

【章末まとめ】

プラトンは古代ギリシアの哲学者で、師ソクラテスの影響を受け、「アカデメイア」を創設しました。彼の哲学の中心は「イデア論」であり、感覚的な現象界の背後に、永遠で完璧なイデア界という真実の世界が存在すると考えました。「洞窟の比喩」は、このイデア論を象徴的に示し、私たちが「現実」と認識しているものが真実の「影」に過ぎない可能性を提示します。

「洞窟の比喩」の全容:囚人たちの見ている「影」は何を意味するのか?

プラトンの『国家』第7巻に登場する「洞窟の比喩」は、人間の認識と真実の関係、そして哲学や教育の役割を寓話的に描いたものです。その内容は、以下の通りです。

洞窟の中の囚人たち

想像してみてください。

地下の洞窟の奥深くに、生まれてからずっと手足と首を縛られ、壁しか見えないように固定されている囚人たちがいます。

彼らの後ろには高い壁があり、そのさらに後ろには火が燃えています。

火と囚人たちの間を人々が行き交い、様々な物(人間、動物の形をしたもの、道具など)を頭上に掲げて運びます。

火の光によって、これらの物の影が囚人たちの目の前の壁に映し出されます。

囚人たちは、生まれてからずっとその影だけを見て育ち、その影こそが「現実」だと信じています。

彼らにとって、影が動いたり、音が聞こえたりすれば、それは影自体から発しているものだと認識し、影について議論し、影が動く順番を予測する「知識」を身につけています。

解放された囚人の旅

ある日、一人の囚人が鎖から解放され、無理やり立ち上がらされ、背後の火の方へ向きを変えさせられます。

強い光に目を眩まされ、彼は苦痛を感じます。そして、今まで影を見ていた壁を越え、洞窟の出口へと引っ張られていきます。

最初は光に慣れず、物の形すら認識できませんが、やがて彼は洞窟の外に出て、太陽の光を浴びます。

最初は眩しさで何も見えませんが、徐々に目が慣れるにつれて、水面に映るもの、物そのもの、そして最終的には太陽そのものを見ることができるようになります。

彼は、今まで見ていたものが「影」に過ぎず、この外の世界こそが「真実」であることを悟るのです。

洞窟への帰還と囚人たちの反応

真実を知った囚人は、仲間たちにこの真実を伝えようと、再び洞窟の中へと戻ります。

しかし、洞窟の中は暗く、彼は再び物に目が慣れることができません。

彼の言葉は支離滅裂に聞こえ、影の動きも以前のように見抜くことができなくなっています。

洞窟の囚人たちは、彼を「洞窟の外に出て目を悪くした」「外の世界へ行くのは危険だ」と嘲笑し、もし誰かが自分たちを解放しようとすれば、彼を殺そうとさえするでしょう。

【章末まとめ】

「洞窟の比喩」は、囚人たちが壁に映る「影」を真実だと信じ込んでいる状況から始まります。これは、私たちが感覚的な世界(現象界)を現実だと捉えていることを象徴しています。一人の囚人が解放されて洞窟の外に出て、太陽の光(真実のイデア)を浴びることで、影が偽りであり、外の世界こそが真実であることを悟ります。しかし、彼が洞窟に戻ってその真実を伝えようとしても、他の囚人たちは彼を理解せず、拒絶します。

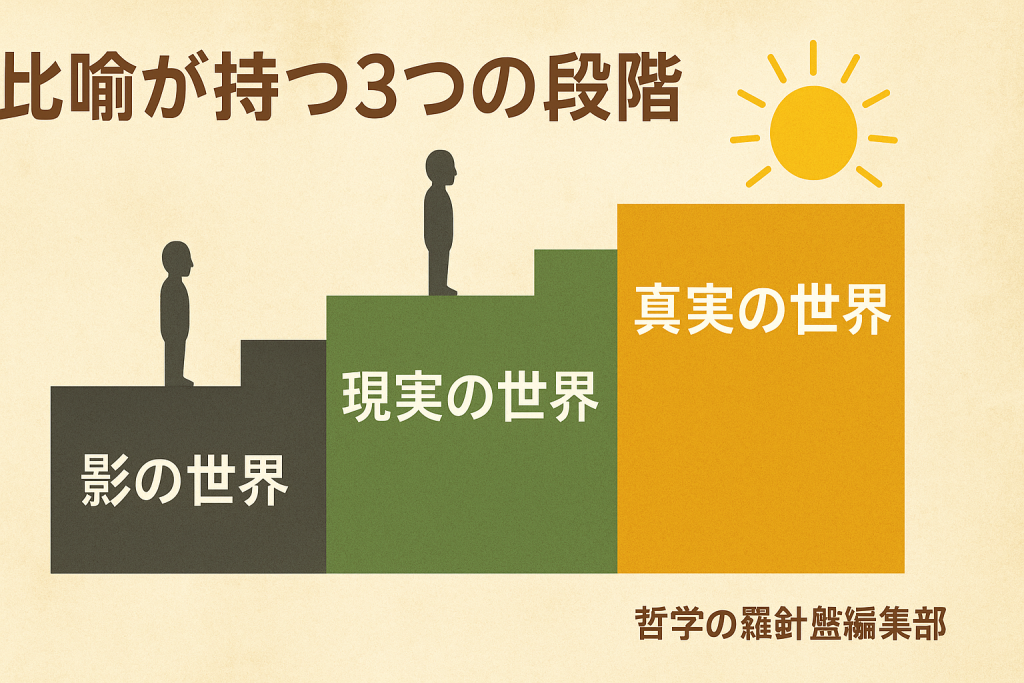

比喩が持つ3つの段階:影の世界、現実世界、そして真実の世界への道のり

プラトンの「洞窟の比喩」は、人間の認識能力と、真実へと至る道のりを3つの段階で象徴的に表現しています。これらは、彼の「イデア論」における存在論的階層とも対応しています。

第1段階:影の世界(現象界の一部、最も低い認識レベル)

- 象徴するもの: 囚人たちが見ている壁の影。

- 意味するもの: 私たちが感覚(視覚、聴覚など)によって直接的に捉える、移ろいやすく不完全な「現象」や「見せかけ」の世界。メディアの情報、SNSのトレンド、うわさ話、表面的な意見などがこれに当たります。囚人たちは、この影を唯一の現実だと信じ込んでいます。

- 認識の状態: 「臆測(エカシア)」の段階。不完全な情報や、見せかけを真実だと信じ込んでいる状態。

第2段階:現実世界(現象界の全体、より高い認識レベル)

- 象徴するもの: 洞窟内の火の光と、火と壁の間を通り過ぎる物そのもの。そして、洞窟の外の自然物や生物。

- 意味するもの: 洞窟内の火は、人間が作り出した人工的な「知識」や「理論」を象徴します。そして、洞窟の外の自然物や生物は、私たちが普段「現実」と呼んでいる、感覚的に認識できる具体的な物事の世界。これは、影よりもはるかに実在的ですが、まだ不完全なものです。

- 認識の状態: 「信念(ピスティス)」の段階。感覚的な対象を実在すると信じ、経験に基づいて判断する状態。科学的な観察や、具体的な事実に基づいた知識がこれに当たります。

第3段階:真実の世界(イデア界、最高の認識レベル)

- 象徴するもの: 洞窟の外の太陽の光。

- 意味するもの: 太陽は、究極的な真理である「善のイデア(The Form of the Good)」を象徴します。これは、全てのイデアを照らし出し、全てのものに存在と認識を与える源泉です。この段階で認識されるのは、感覚的な世界を超えた、永遠不変の完璧な「イデア」の世界です。

- 認識の状態: 「理性的認識(ノエシス)」の段階。純粋な理性によってイデアを直接認識する状態。これは、哲学的な思索や、数学的な真理の認識など、感覚経験を超えた普遍的な知識の獲得を意味します。解放された囚人が最終的に到達する真理の段階です。

この比喩は、多くの人々が第一段階の「影の世界」に囚われていること、そして真実へと至る道がいかに困難であり、また真実を伝えても受け入れられない苦悩があることを示唆しています。

【章末まとめ】

「洞窟の比喩」は、人間の認識を3つの段階で表します。

- 影の世界(現象界の一部): 囚人たちが信じる壁の影。感覚に頼る最も低い認識(臆測)。

- 現実世界(現象界全体): 洞窟内の物や外の自然物。感覚で捉えられるより実在的な認識(信念)。

- 真実の世界(イデア界): 洞窟の外の太陽(善のイデア)。純粋な理性による最高の認識(理性的認識)。 これは、真理への道がいかに困難であり、多くの人々が「影」を現実だと信じていることを示しています。

現代社会におけるプラトン哲学の応用:メディアリテラシー、教育の意義、リーダーシップ、そして個人の「真実」探求に活かす知恵

プラトンの「洞窟の比喩」は、約2400年前の寓話でありながら、情報化が進み、多様な価値観が混在する現代社会において、驚くほど色褪せることなく、私たちの認識と行動に重要な示唆を与え続けています。

1. メディアリテラシーとフェイクニュース:影を見抜く力

現代社会は、テレビ、インターネット、SNSなど、あらゆるメディアから情報が洪水のように押し寄せる時代です。

これらの情報は、しばしば断片的であり、意図的に編集されたり、感情に訴えかけたりすることで、あたかも「真実」であるかのように提示されます。

これは、洞窟の壁に映る「影」に他なりません。

- 情報の出所と意図を疑う: 表面的な情報(影)を鵜呑みにせず、誰が、何のために、どのような意図でその情報を発信しているのかを常に問いかける。

- 多角的な視点を持つ: 一つの情報源だけでなく、複数の情報源から比較検討し、影ではない「物そのもの」の姿を捉えようと努める。

- 事実と意見を区別する: 感情的な論調や扇動的な言葉に惑わされず、客観的な事実に基づいた情報を探す。

2. 教育の意義と哲学の役割:真理へと導く光

プラトンにとって、教育とは単なる知識の詰め込みではなく、囚人が洞窟の外へ出るように、魂の目を真理の光へと向かせることでした。

- 批判的思考力の育成: 既存の「常識」や「当たり前」を疑い、自ら考える力を養う。

- 多角的な視点と対話: 他者の意見に耳を傾け、議論を通じてより深い理解を目指す。これは、真理へと至るための重要なプロセスです。

- 真理探求の喜びを知る: 表面的な情報に満足せず、物事の本質や根源的な問いを探求する姿勢を育む。哲学を学ぶことは、まさにこの「真理探求の旅」の一歩となります。

3. リーダーシップと変革:洞窟の囚人を解放する勇気

解放された囚人が洞窟に戻り、真実を伝えようとする姿は、リーダーシップと変革の困難さを示唆します。

既存の「影」に安住している人々は、新しい真実を受け入れず、時には反発します。

- ビジョンの共有と対話: 自身の「真実」を一方的に押し付けるのではなく、なぜそれが重要なのか、どのような未来が待っているのかを、粘り強く対話し、ビジョンを共有する。

- 共感と忍耐: 相手が「影」に囚われている状況を理解し、彼らが真実の光に目を慣らすための時間と支援を提供する。

- 不人気な真実を伝える勇気: たとえ批判や抵抗にあっても、組織や社会にとって本当に必要な「真実」を伝えるリーダーシップが求められます。

4. 個人の「真実」探求と生き方:自らの洞窟を出る

私たちは、無意識のうちに自分自身の「洞窟」の中にいるかもしれません。

それは、固定観念、偏見、あるいは社会が押し付ける「こうあるべき」という価値観かもしれません。

- 自己反省と内省: 自分が何を「当たり前」だと信じているのか、その「常識」は本当に正しいのかを定期的に問い直す。

- 学び続ける姿勢: 新しい知識や異なる視点に触れることを恐れず、常に自身の認識を更新し続ける。

- 「私にとっての真実」を追求する: 他者の意見や社会の風潮に流されず、自らの理性と経験に基づき、自分にとっての「真実」を探求する勇気を持つ。

まとめ:プラトンの「洞窟の比喩」を、あなたの「認識のレンズ」として

プラトンの「洞窟の比喩」は、単なる古代の寓話ではありません。

それは、私たちが普段「現実」と信じているものが、実は「影」に過ぎない可能性を示唆し、真の「真実」へと目を向けることの重要性を教えてくれます。

この比喩は、メディアリテラシーを高め、教育の意義を再認識し、リーダーシップのあり方を問い、そして私たち個人の生き方において、常に「真実」を探求し続けることの価値を教えてくれます。

「影」の誘惑に惑わされず、自らの理性で真実の光へと歩みを進めること。

それが、プラトンの哲学が私たちに与える、時代を超えた普遍的なメッセージです。

あなたは今、どのような「影」を見ていますか? そして、その「洞窟」から出る勇気がありますか?